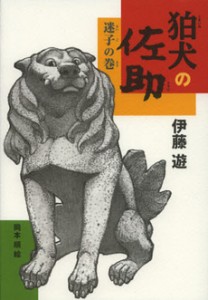

表紙の狛犬さんの顔がとても良いんです。お人よしのワンコのような、今にも何か話しかけてくれそうな、この狛犬さん。ワンコ好きの私としては見逃せません(笑)思わず読んでみたら、体中にあったかいパワーが溢れてくるような、そんなお話でした。

表紙の狛犬さんの顔がとても良いんです。お人よしのワンコのような、今にも何か話しかけてくれそうな、この狛犬さん。ワンコ好きの私としては見逃せません(笑)思わず読んでみたら、体中にあったかいパワーが溢れてくるような、そんなお話でした。

街中にある古い神社を守る2頭の狛犬さんには、石工の佐助と、親方の魂がそれぞれこもっています。この2頭、きっちり神社を守護しているというよりは、いつもしゃべくりまくって過ごしている、ゆるーい狛犬です。いつも弟子の佐助が親方に怒られてるんですが、めっちゃ仲良しなんやね、ということが伝わってくる、とってもいい漫才コンビです。そして、佐助は「心持ちも狛犬らしくなってきたし」なんていいながら、いろんなことが気になってしまう、やっぱりお人よし。最近はいつも神社にくる耕平という少年が気になって仕方がないのです。耕平は飼っていた大切な犬のモモがいなくなって落ち込む毎日。佐助は、ある日、そのモモの行方の手がかりを聞いて、なんとか耕平にそのことを伝えたいと必死になってしまうのです。佐助は狛犬です。石の身動きできない体では、何も出来ない。親方に「あきらめろ」と諭される佐助ですが、どうしても彼は諦められない。その思いが、佐助を石の体から解き放ってしまうのです。

神社というのは、たくさんの人が自分の願いを伝えにくるところです。中には切ない願いもあることでしょう。これまで、願いをする立場からしか、狛犬さんや神社の神様を見たことはなかったけれど、この必死の佐助の奮闘ぶりを読んで、もしかしたら神様もしんどいのかもしれへんな、と思ったり。何かしてあげたい、思いを叶えてあげたいと思っても、してあげられへんことのほうが多いやないですか。いろんなことが見えたり、俯瞰できたりすれば、尚更その思いは強いのかもしれないですよね。家族や友達や、恋人が苦しみや悲しみを抱えているのを知っていて、何も出来ない、というのはとても辛いことです。でも、だからこそ、その「何かしてあげたい」「喜ばせてあげたい」という気持ちというのは、とても尊い、強いパワーでもあると思うのです。佐助のパワーも思わず爆発してしまうのですが、獅子奮迅のおせっかいは、見当はずれの結果に終わってしまいます。これもねえ、何だかじーんとよくわかるんですよね。私もお節介な性質で、ついあれこれ世話を焼きたがるほうなんです。でも、それがいつもいい結果につながるとは限らない。佐助のように見当はずれになることも多いし、やめときゃ良かった、と後悔することもあります。だから、この佐助の気持ちがよーくわかる。佐助は狛犬としてはおバカさんかもしれないけれど、そのおバカさんなところが、よくわかるというか、何とも愛しいんです。

佐助は生きている間も、とても不器用な人でした。でも、だからこそ、親方の期待に応えたいと一生懸命で必死でこの狛犬を彫ったのです。その誰かの思いに応えたいという純粋さが狛犬さんに宿り、息づいている。見かけはあんまりカッコよくなくても、お節介がうまく実を結ばなくても、その「思い」は、とても大切な宝物なんですね。今日読んでいた『それでも人生にイエスと言う』(※)の中で、フランクルが次のようなことを述べていました。「私たちは、生きる意味を問うてはならない」と。私たちは、人生に問われている存在、つまり人生は我々に何を期待しているか、を考えていくことが大切なんだと。そういう生き方は不器用に見えるし、要領よく生きていったり、得することとは縁遠かったりするのかもしれないけれど、どこかで誰かを笑顔に出来る唯一のパワーを生み出すものでもあると思うのです。その不器用な温かさが、溢れてくるような物語でした。狛犬さんの挿絵は、岡本順さん。伊藤さんといいコンビですねえ。見返しのどんぐりも可愛くて、心のこもった一冊でした。

2013年2月刊行

ポプラ社

(※)「それでも人生にイエスと言う」V・E・フランクル 春秋社