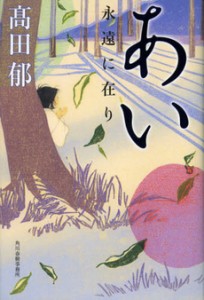

高田さんには、「みをつくし料理帖」という時代小説の人気シリーズがあります。図書館でもたくさん予約が入りますし、夫が大ファンで、私も作品は全部読んでおります。高田さんの物語のヒロインは、いつも過酷な運命に翻弄されます。でも、激しく押し寄せる川の流れの中で、逆らわず、流されず、へこたれず、健気に生き抜くのです。この本の主人公・あいも、そういう女性です。関寛斉という幕末から明治にかけて活躍した医師の妻であり、実在の人。夫とともに時代の変わり目の激動の中に生き、12人の子を産み、6人の子を亡くし・・・古希を過ぎ、すべてを捨てて北海道に入植した夫についていって、そこで人生を終えた人です。

高田さんには、「みをつくし料理帖」という時代小説の人気シリーズがあります。図書館でもたくさん予約が入りますし、夫が大ファンで、私も作品は全部読んでおります。高田さんの物語のヒロインは、いつも過酷な運命に翻弄されます。でも、激しく押し寄せる川の流れの中で、逆らわず、流されず、へこたれず、健気に生き抜くのです。この本の主人公・あいも、そういう女性です。関寛斉という幕末から明治にかけて活躍した医師の妻であり、実在の人。夫とともに時代の変わり目の激動の中に生き、12人の子を産み、6人の子を亡くし・・・古希を過ぎ、すべてを捨てて北海道に入植した夫についていって、そこで人生を終えた人です。

この夫婦の在り方をあえて一言でいうとしたら、「私心がない」ということだと思うんです。関寛斉とあいは、「八千石の蕪かじり」と言われる、貧しい農村の出身です。その地域から血の滲むような思いで学問を収め、医学を志した寛斉は人の何倍もの使命感を持って生きた人。栄達を嫌い、貧しいものからは医療費を取らず、種痘を実施し、晩年になって隠居するどころか、若者でも耐えられないほどの開拓事業にその身を投じていく人なんです。そういう人は、多分に人に、世間に理解されにくい。その夫の孤独を包み、幼い頃からの機織りで家計も支え、子どもを育てたあい。同じ女として溜息が出るほど凄いなと思います。若い頃の自分なら、こんな物語を読んだとき、「こんなに出来た人なんて、いるわけないやん」と思ってしまったような気がします。でも、この年齢になると、自分の狭い枠の中だけで人を判断することの無責任さだけはわかるようになるんですよね。自分の産んだ子のうち、6人を亡くすというのは、どれだけ辛いことだったことか。何度も財産すべてを無くす目にあうのは、家庭を持つ身として、どれだけ不安だったことか。それでもしゃんと立って歩いていけたのは、私心なく「人の本分」を果たしたいと願う夫に、自分の夢も託したからではなかったのかと思います。人は、辛いことがあったとき、自分のために頑張る気力も生まれてこないときでも、人のためなら頑張れたりする。高田さんが書きたかったのは、あいが苦しみや悲しみにぶつかったときに、どう行動し、生き抜いていったのか。彼女を支えたのは何だったのか、ということなのだと思うのです。「人たるものの本分は、眼前にあらずして、永遠に在り」。これは、寛斉を支援した豪商の濱口悟陵の言葉です。この言葉に支えられて生きた夫婦の、不器用な、でも私心のない生き方の尊さを思いました。

3・11から2年が経って・・・いろんな特集を見たり、いろんな人の書いたものを読んだりしましたが、本当に何一つ変わっていない。復興などほど遠い現状の中で、被災地とそれ以外の場所での温度差が大きくなっているようにも思います。アベノミクス、という言葉がやたらに飛び交う毎日ですが、経済というものは本当にこんなにヒステリックなものなんでしょうか。実質的な何かが変わったように見えないのに、なぜ政権が変わっただけでこんなに空気が違ってしまうのか。その動向の在り方というものが、私にはわけがわかりません。くるくる変わる猫の目のように、また空気が変われば簡単に転がり落ちるような気がしてならない。そして、この浮ついた流れが、弱いものや大切なことを置き去りにして忘れようとしているような気がしてならないのです。あいが見つめようとした永遠の中に在るものとはなにか。あいの眼差しに、今の私たちの目線を重ねてみる・・それが、この本の読み方の一つかもしれないとも思いました。

2013年1月刊行

角川春樹事務所