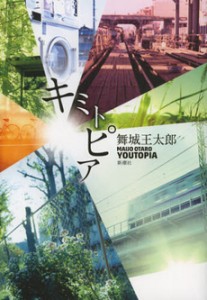

舞城氏の言葉は、日常に切り込んでくる鋭く、扇情的な凶器のようだと思う。「言葉」というものは不完全で曖昧な道具で、私たちの生活や意識と密接に結びついている。個人個人の言語感覚のずれもある。その「個」に結びついた言語をいったん日常から引きはがし、厳密に再構築した上でもう一度「日常」という風景の中に放り込む。すると、言葉は新たな熱を帯びて「個」の中に切り込んでゆき、私たちが言葉にすることを諦めて葬り去ろうとしていた感情や奇妙なズレや暗闇を掘り起こしていく。文学というものは、多かれ少なかれ、この営みを繰り返すものだけれど、舞城氏ほど、言葉の可能性と限界を同時に感じさせてくれる人はあまりいないんじゃないか、と思ってしまうのだ。

舞城氏の言葉は、日常に切り込んでくる鋭く、扇情的な凶器のようだと思う。「言葉」というものは不完全で曖昧な道具で、私たちの生活や意識と密接に結びついている。個人個人の言語感覚のずれもある。その「個」に結びついた言語をいったん日常から引きはがし、厳密に再構築した上でもう一度「日常」という風景の中に放り込む。すると、言葉は新たな熱を帯びて「個」の中に切り込んでゆき、私たちが言葉にすることを諦めて葬り去ろうとしていた感情や奇妙なズレや暗闇を掘り起こしていく。文学というものは、多かれ少なかれ、この営みを繰り返すものだけれど、舞城氏ほど、言葉の可能性と限界を同時に感じさせてくれる人はあまりいないんじゃないか、と思ってしまうのだ。

『キミトピア』と名づけられたこの短編集は、誰でも一度は巻き込まれてしまうような、人間同士のトラブルやズレを克明に描き出す。登場人物、特に語り手は、とにかく論理的に言葉を駆使して思考し、問題の本質をえぐりだそうとする。たとえば冒頭の「やさしナリン」。夫と義妹の「他人のかわいそうに弱い」という性格が巻き起こす、お金とコンプレックスの混じった身内のゴタゴタ…もう、他人に説明するのもめんどくさいこういうゴタゴタって、誰でも一度や二度は巻き込まれたことがあるはず。ものすごく精神力を消耗するんだよなあ、こういうのって。言葉を尽くしても尽くしても、なぜか見事に核心がすれ違っていくあの隔靴掻痒というか、気持ち悪さが、こんなに見事に再現されるのが信じられないくらいなのだ。主人公の櫛子は、夫に、義妹に、ありとあらゆる言葉を駆使して彼らの「やさしナリン」の理不尽さをわからせようとする。この櫛子の言葉は、「そう!それが言いたかったの!」と、自分の過去のゴタゴタに使いたかったセリフ満載の明晰さなんですよ。このあたりの言葉の縦横無尽さは、「真夜中のブラブラ蜂」の網子の言葉たちなんかも読んでてうっとりするくらいです(笑)「好きなことやっていいよ」と言いながら、絶対にそう思ってない夫や息子の無意識の領海に、ビシビシと切り込んでいく網子の言葉たちに、すっかり惚れました。(個人的な感情が入ってるな・爆)

しかし、しかし。櫛子にしても網子にしても、言葉を交わせば交わすほど、相手との距離が離れていくんですよね。言葉たちが、見事な理論と世界観を構築していけばいくほど言葉が照らす光は、同時にくっきりと距離と、お互いの間に横たわる暗闇を暴きだすことになる。…言葉の可能性と限界とは、人間同士が分かり合おうとする可能性と限界のことだよな、とつくづく思う。キミと僕、あなたと私がいてわかり合おうとすることは、どこにもないユートピアを願うことなのかもしれない。でもでも。その言葉の限界を、人と人との果てしない距離を、舞城氏はありとあらゆる仕掛けを駆使して突き抜けようとするんですよね。流動的で、ヒステリックな「今」をガリガリと齧りながら走る、その乱舞っぷりを、私は頼もしいと思うし、エロくて素敵だとも思うし、とことんいてまえ!とも思うのである。文体の疾走感を読む楽しみだけでも、相当ポイント高いです。…なんで、舞城氏は、芥川賞を取れないんだろう。不思議だなあ。

2013年1月刊行

新潮社