夏休みになった。ツイッターでも誰かが言っていたが、家庭にあんまりいたくない子どもたちにとっては、しんどい季節だ。家庭というのは密室みたいなもので、子どもが生き辛さを感じていても、それを自分で自覚したり、意識化するのは難しかったりする。抑圧されていればいるほど家庭の中は風通しが悪くなる。この物語の主人公の少女、夏芽も、DV気質の父親がいる家庭での生き辛さを抱え、摂食障害に苦しんでいる。そこから一歩抜け出して、風通しのいい場所に出た彼女が見た夏の風景が、この物語には広がっている。

夏休みになった。ツイッターでも誰かが言っていたが、家庭にあんまりいたくない子どもたちにとっては、しんどい季節だ。家庭というのは密室みたいなもので、子どもが生き辛さを感じていても、それを自分で自覚したり、意識化するのは難しかったりする。抑圧されていればいるほど家庭の中は風通しが悪くなる。この物語の主人公の少女、夏芽も、DV気質の父親がいる家庭での生き辛さを抱え、摂食障害に苦しんでいる。そこから一歩抜け出して、風通しのいい場所に出た彼女が見た夏の風景が、この物語には広がっている。

DVって、男性的な価値観と深く繋がっているんだなあとしみじみ思う。女性を自分の支配下におきたいという欲望。夏芽を殴ったり、わざと貶めたりする父親が、清楚な制服の私学の女子校に夏芽を通わせたがること。その制服を着た夏芽に、電車の中で痴漢が群がってくること。それはほの暗い欲望の水脈で繋がっている。アイドル、という名の女の子たちに、プロデューサー顔したオジサンたちが制服を着せて性的な歌を歌わせるのも、水脈は同じなんだろう。でも、その欲望は社会的に許されているのに、当の女の子たちが被害を訴えても、「おまえたちがしっかりしていないからだろう」「服装がだらしないせいだろう」と言われるのがオチだったりする。人を支配するには、尊厳をとことん奪うのが近道だから。抑圧されて膨れあがる憎しみは、夏芽自身を傷つける。でも、風が吹き抜ける山寺にきて、やはり家族の暴力に苦しむ小さな雷太を守ろうとしたとき、夏芽は、自分の尊厳こそ一番大切なものだと気付き、教えられるのだ。その夏芽をそっと見守る美鈴や穂村さん、とぼけた味の住職の存在感が、とてもいい。

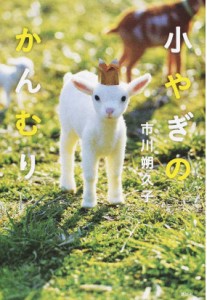

子どもが、この表紙の小やぎのように頼りない足で歩き出したとき、頭の上に載せてあげなければいけないのは、「あなたは、かけがえのない、唯一無二の大切な存在である」という、当たり前で、でも、一番大切なかんむりなのだ。そのかんむりは、人間なら誰しもが持っている。ところが、それが「ある」ときちんと声に出し、言葉にし、お互い大切にすることは、この物語のように、一筋縄ではいかないことが多い。しかし、そのかんむりは、あなたの頭の上にある。例えどんな卑怯な手段で奪われても、何度も自分の手で掴むことが出来る。そして、誰かに優しく載せてあげることも出来る。出来るんだよ、という作者の声が、「ベヘヘヘエエ」というやぎの声と一緒に聞こえてくる。

市川さんは、今年度の日本児童文学者協会新人賞を『ABC!曙第二中学校放送部』(講談社)で受賞されている。柔らかさと強さを併せ持つ言葉が、いつも新鮮で素敵だ。次作も楽しみで仕方ない。

2016年4月刊行 講談社