私は動物に弱い。パソコンもiPhoneも犬猫ブログのブックマークだらけだし。自分のレビューを書くよりも、よそのお宅の猫さまを見て、「かわいー」「かわいー」とうっとりしている時間のほうが多い。(あかんやん・・・)うちにも猫が2匹いて、何だかんだとかまったり撫でまくったり、お腹に顔を埋めてモフったりしているうちに、一日が過ぎていく。夜になると一緒に寝ようと猫が呼びにくるので、甘えたの猫を抱きこんで、干したてのお布団で眠る。もういくらでも眠れる(笑)。動物と暮らして何が一番嬉しいか。それは、彼らが幸せそうにしているのを見るということに尽きると思う。あったかい毛布の上でのびのびになって寝ていたり、おもちゃに目をらんらんさせてじゃれついたり、美味しそうにご飯を食べていたりするのを見ると、「これでいいのだ」というバカボンのパパ的な全世界肯定感が溢れてきて、もっと甘やかしたくなる。

私は動物に弱い。パソコンもiPhoneも犬猫ブログのブックマークだらけだし。自分のレビューを書くよりも、よそのお宅の猫さまを見て、「かわいー」「かわいー」とうっとりしている時間のほうが多い。(あかんやん・・・)うちにも猫が2匹いて、何だかんだとかまったり撫でまくったり、お腹に顔を埋めてモフったりしているうちに、一日が過ぎていく。夜になると一緒に寝ようと猫が呼びにくるので、甘えたの猫を抱きこんで、干したてのお布団で眠る。もういくらでも眠れる(笑)。動物と暮らして何が一番嬉しいか。それは、彼らが幸せそうにしているのを見るということに尽きると思う。あったかい毛布の上でのびのびになって寝ていたり、おもちゃに目をらんらんさせてじゃれついたり、美味しそうにご飯を食べていたりするのを見ると、「これでいいのだ」というバカボンのパパ的な全世界肯定感が溢れてきて、もっと甘やかしたくなる。

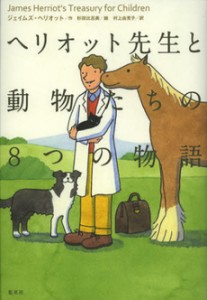

この本に収録されている8つのお話も、「これでいいのだ」という幸せが溢れている。ヘリオット先生は、イギリスのヨークシャー地方の動物のお医者さんだ。農家が多いこの地方で、ヘリオット先生はいつもあちこちに往診に飛び回っている。そこで出会ったいろんな動物たちとのお話が、この本にはいっぱい詰まっている。ここに描かれているのは、動物と人との信頼と愛情だ。たとえば冷たい北風の中で死にかけていた子猫。ヘリオット先生に拾われて、農家のあったかいオーブンの中で息を吹き返して、豚さんのおっぱいでつやつやのお猫さまに育ったり。自分の身なりなど一度も構わず過ごしてきた農家のおやっさんが、長年働いてくれた馬を、見事に飾り立ててペットコンテストに連れていったり。このお話に出てくる人たちは、みんな自分と関わりのある命を大切にする。そして動物というのは、大切にされると必ずその愛情に応えようとする。人間同士だと時に愛情は難しく絡み合ったり、ねじれたり、すれ違ったりするものだが、動物はいつもまっすぐ愛情を受け止めて、つやつやの毛並みで返してくれる。そこには確かな心の繋がりがある。ほんとに、この世の中難しい事やどうしようもない事がいっぱいなのだけれど、動物が寄せてくれる愛情のこもった眼を見ていると、これが生きていることの基本だよなあと素直に思える。その肯定感がこの物語8篇のすべてに溢れていて、とても幸せな気持ちにさせてもらった。

ヘリオット先生は、長年実際に獣医として働いておられた方。それだけに物語には体験に裏打ちされた厚みがある。たくさんの本が既に翻訳されているらしい。この本は、若い読者のために書きおろされた一冊。小学校高学年くらいなら余裕で読めると思う。こういう愛情から生まれる信頼感、それも積み重ねられた体験に裏打ちされた信頼感というのは、元気が出てとても素敵だと思う。表紙も挿絵もとても可愛くて、中の活字もセンスがいい。この表紙に呼ばれて読んでみたら、やっぱり当たりだった。ヘリオット先生、もっと読んでみようっと。

2012年11月刊行

集英社