昨日、「私の一冊」は何か、ということを考えていて、またこの本について語りたくなってしまいました。先日行った東京の教文館・ナルニア国で、この福音館の復刻シリーズが店頭に置かれていて、それがなんと高楼方子さんのサイン本!正直ちょっと悔しかった。だって、私はこの本が出版されたときに、すぐにネットで購入してしまっていたんです。実はそのときkikoさんがそのサイン本を購入しました。サイン見せて貰って、写メ撮りかけて思いとどまりました。だって、余計に切ないもん(笑)もう一冊買おうかと悶々とする今日この頃・・・。

昨日、「私の一冊」は何か、ということを考えていて、またこの本について語りたくなってしまいました。先日行った東京の教文館・ナルニア国で、この福音館の復刻シリーズが店頭に置かれていて、それがなんと高楼方子さんのサイン本!正直ちょっと悔しかった。だって、私はこの本が出版されたときに、すぐにネットで購入してしまっていたんです。実はそのときkikoさんがそのサイン本を購入しました。サイン見せて貰って、写メ撮りかけて思いとどまりました。だって、余計に切ないもん(笑)もう一冊買おうかと悶々とする今日この頃・・・。

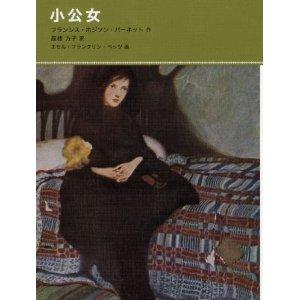

以前のレビューにも書いたし、昨日の記事にも書いたのですが、私はこの本を幼い頃から何度も何度も読んできました。私が幼い頃に読んでいたのは、抄訳のものです。挿絵も、今から思うと妙ちきりんなフランス人形のようなセーラだった。でも、とにかく好きだったのです。その本を、私が特別に好きな高楼方子さんが翻訳される!これが興奮せずにいられようか、ということで、すぐに入手した私は、届いた完訳本の表紙のセーラを見て、打ち抜かれたのでした。それは、私が長らく心に思い描いていたセーラ・クルーそのものだったからです。エセル・フランクリン・ベッツの描くセーラは、飾り気のない黒いドレスを着て、強い眼差しで一点を見つめています。アニメのセーラのほんわか美少女ぶりとは全く違う、激しい内面をのぞかせるその眼。組んだ両手からは、繊細さと思索的な性格が感じられます。親しみやすいというよりは、簡単に声をかけるのをためらうような、凛とした佇まいの少女です。見る人が見れば、彼女が並々ならぬ魂を秘めていることがわかるはず。この表紙は、高楼さんのリクエストによるものだとか。さすが!と、私は心が震えました。そして、私はこのセーラを見て、高楼さんの訳によるこの本を読んで、なぜ自分がこの物語が好きなのか、やっとわかったのです。(遅っ!)

この物語の中で、セーラは劇的に境遇が変わります。特別寄宿生として、何不自由なく全てを与えられ、褒めたたえられる11歳までのセーラ。そして、父親の死によって全てを失い、下働きとして食事もろくに与えられずこき使われる2年間。でも、その浮き沈みの中で、セーラは常に変わらず、見事に自分を貫きます。その誇り高さと気概に私は惹かれていたのです。そして、その彼女を支えていたのは、高楼さんも後書きでおっしゃっていますが、「想像力」です。セーラは幼い頃から想像力と共に生きていた、アメリア先生に言わせれば「変わった子」です。セーラは本が、物語が大好きです。物語に入りこむ、ということはその時間他の人生を生きること。つまり、セーラは物語を通じて自分を相対化することを知っているのです。

「人に起こるいろんなことって、偶然なのよ」

「私があなたじゃなくて、あなたが私じゃないっていうのは、偶然のできごとみたいなものなのよ」

この世界にはありとあらゆる境遇があり、生き方があり、貧富の差があり、能力の差があり、千差万別の人生がある。ありとあらゆる時間と空間を超える本の旅は、常に見知らぬ「あなた」と「私」との回路を開くことなのです。セーラは、幼い頃からその回路を開いて生きていた。そして、その回路を通じて自由に想像力を羽ばたかせることを知っているのです。物語というフィクションの中に自分を投入することで、自分の幸福も悲劇も相対化し、そこに埋没しないこと。そして、物語の力を、自分の生きる力に変えること。そこから生まれる名シーンは、皆さんご存じのことだと思います。自分の棲む屋根裏部屋を、バスチーユの囚人の部屋になぞらえてベッキーと暗号を交わすシーン。せっかく拾った小銭で甘パンを買って、それをほとんど乞食の女の子に与えてしまう。たったひとつ残ったパンを、一口食べたらお腹がいっぱいになる魔法のパンだと想像してやりすごす。中でも私の好きなのは、ロッティに自分の屋根裏部屋のロマンを語ってきかせるシーンです。みずぼらしい屋根裏部屋が、セーラの言葉の魔法でロマンチックな短編小説の趣を帯びてしまう。こういう細部の彩りがこの物語の魅力です。ロッティが去り、セーラは自分の部屋を見回して思います。「・・・・寂しいところだわ・・・・・」「ときどき、世界でいちばん寂しいところのような気がする・・・・」でも、この、魔法の溶けた寂しいセーラとロンドンの空を眺めるのは、私にとってとても大きな慰めでした。それは、現実の私が生きている世界で見上げた空とセーラの見上げた空が、どこかで・・・そう、物語という世界を通じて繋がっていると思っていたからです。

想像力と、そこから生まれる物語の力。セーラが学園で大きな影響力を持ったのは、その能力によるところが大きいのです。アーメンガードが、ベッキーが、ロッティーがセーラから離れられないのは、その魔法のような魅力です。でも、その魅力を最初から最後まで理解できない人間が、たった一人います。それが、ミンチン先生です。彼女とセーラが出会った時、セーラがまだ見ぬ人形のエミリーのことを想像で語って聞かせたところから、もうセーラのことが大嫌いになるんですよね。それが見事に伝わってくるのが、バーネットの筆力ですが。そこから、この二人は敵対することに運命が決まってしまう。ミンチン先生はとことん現実派です。目に見えるものしか信用しない。この物語は、想像力と現実派の闘いとも言えるのかもしれません。セーラのミンチン先生に対する辛辣な物言いは、想像力派であるバーネットが常日頃抱いていた想いに近いものなのかもしれないな、などと想像したりします。その闘いに最後はお金という現実で決着がついてしまうところが、少々残念なところでもあり、一番ドキドキさせるところでもあるのですが、そのラストを引き寄せたのは、後書きで高楼さんもおっしゃっている「現実を変えていくセーラの想像力」なのでしょう。

先日参加した講演会でデイヴィッド・アーモンド氏が「物語は崩壊に向かう力を押し戻すもの」とおっしゃっていました。私も、その力を信じています。想像力の翼を、大きく広げる物語の力。その原点を、私はセーラの中に幼心の中にも見出していたのではないかと、思うのです。いや、カッコよく言いすぎやな。私は、想像力たくましい子どもでしたが、どちらかというと発想が貧乏くさいというか(笑)自分が悲劇の主人公みたいに死んでしまうところを想像して、自分をいじめた子が泣いてるところを想像してうっとりしたりとか・・・貧乏育ちでしたから、100万円拾ったら何を買うかを、新聞広告を見ながら計算してみたりとか(あーあ・・・)よくそんなことを考えていたのを思い出します。そんな私にセーラは憧れでした。だって、自分が女王さまだと想像する女の子なんて、本当に私の想像力では思いもつかないことだったのですから。彼女は、精神の香気がどこから生まれるのかを私に考えるきっかけをくれたのです。今読み返すと、物語としてはあちこちに矛盾もあります。でも、そのセーラの誇り高い精神は、いつの時代にも変わらぬ光を投げかけてくれるのだと思います。その精神の輝きをくっきりと浮かび上がらせたこの新訳は、かけがえのない物語の財産だと思います。きっと、何度も何度も読み返すだろうなあ・・。そして、また不意に思いだしてこうして語ると思います。文章長いね・・・。

2011年9月刊行

福音館書店

by ERI