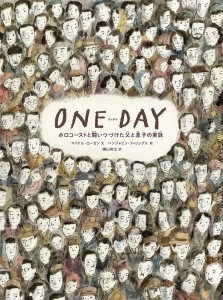

表紙に描かれているのは、たくさんの顔、顔、顔。眼鏡をかけたり、帽子をかぶったり、スカーフやストールを巻いたり。赤ちゃんや子どもを抱いた人もいる。皆、表情には影が射して唇は引き結ばれ、言葉にしがたい思いを、必死に飲み込んでいるように見える。服には、黄色のユダヤの星が縫い付けられている。X(旧ツイッター)で、Auschwitz Memorialというアカウントが、アウシュヴィッツに収監されたユダヤ人の写真を、毎日のように一人ずつ紹介しているのだが、彼等のまなざしと表情が、そのままこの表紙に書き起こされているようで、胸が痛い。

表紙に描かれているのは、たくさんの顔、顔、顔。眼鏡をかけたり、帽子をかぶったり、スカーフやストールを巻いたり。赤ちゃんや子どもを抱いた人もいる。皆、表情には影が射して唇は引き結ばれ、言葉にしがたい思いを、必死に飲み込んでいるように見える。服には、黄色のユダヤの星が縫い付けられている。X(旧ツイッター)で、Auschwitz Memorialというアカウントが、アウシュヴィッツに収監されたユダヤ人の写真を、毎日のように一人ずつ紹介しているのだが、彼等のまなざしと表情が、そのままこの表紙に書き起こされているようで、胸が痛い。

この絵本は、第二次大戦中、パリから収容所に強制連行された、ハンガリー系ユダヤ人の父と息子の物語だ。1940年にパリがナチスドイツに陥落し、ヴィシー政権はナチスに協力してユダヤ人の連行を推し進めていた。この物語の「ぼく」と「父さん」はレジスタンス活動をしていて警察に目をつけられ、収容所に送られてしまう。ナチス政権下でレジスタンス活動をするということは、反戦ビラを配った白バラのショル兄弟が絞首刑になったことを思い出すまでもなく、大変勇気のいることだ。しかし、そんな二人にとっても、収容所の生活はつらすぎた。飢えた体に重労働がのしかかる。アウシュヴィッツ収容所にいたプリーモ・レーヴィが、水さえも与えられずに工事現場のほこりの中で働かされ、いつも渇きにさいなまれていたとき、一本の管から滴り落ちる水を、友人と二人でほんの少しずつ舐めつくしたことがあったという。たったコップ一杯分ぐらいの水だ。しかし、そのことを知った他の友人との間には、解放後もずっとしこりが残ったという。その数滴の水が、生死をわけるほどの重みをもっていたということなのだ。

昨日のことは、かんがえない。

明日なんて、ないかもしれない。

「その日、一日だけ」を生き延びる。ただ、それだけを考える日々。人間らしい暮らしというのは、昨日と同じ今日があり、今日と変わらぬ明日を送ることができるはず、という日常の連続性の上に成り立っている。そんな人間の尊厳すべてを奪う収容所の暮らしの過酷さが、この言葉に込められている。でも、彼らのいた収容所は、通過収容所で、実は、もっとひどい収容所に送られる前にいれられるところだったのだ。そこから毎日ユダヤ人たちがどこかに連れていかれ、帰ってくることはなかった。どこか、というのは、恐ろしいガス室のある、絶滅収容所だ。もちろん、彼らはプリーモ・レーヴィがいた悪名高きアウシュヴィッツやトレブリンカで何が行われているのか知るよしもなかったが、列車に乗せられてしまえば、もう戻っては来られないことだけはわかったのだ。どこかわからないその場所を、彼等は「ピチポイ」と呼んでいた。「ピチポイ」という、どことなく滑稽な、それでいて空虚な語感には、底知れない恐怖も、恐怖だけに支配されたくない抵抗の意志も込められているように思う。これ以上、尊厳も命も失いたくない。ピチポイにだけは行きたくなかった彼らが収容所で何を始め、その後どうなったか。それは、この絵本を読んで自分で確かめて頂きたい。極限のなかで、彼らがどう絶望と闘い、自分たちを押しつぶそうとする力に抵抗しようとしたかを、だ。

この絵本に書かれているのは、地獄の窯で煮詰められたような絶望だ。しかし今、その暗闇は、描かれなければならない大切なものだと思う。ナチスのホロコーストの物語は、これまでにもたくさん書かれてきた。でも、ガザで繰り返されている民族浄化の虐殺を目の前にして、まだまだ、私も含め、この虐殺を止めることができなかったすべての者たちは、ホロコーストの教訓を、真の意味で受け止めきれていないのだと思っている。この表紙の人たちのまなざしは、今、殺されていこうとする人たちのまなざしなのだ。