最近、かかしが立っている風景をあまり見なくなりました。鳥対策も、最近はCDを並べてつるしたものとか、おっきな目の模様のバルーンみたいなもの(正式名称はなんていうんだろう)だったりで、手間のかかるかかしは、あまり立てないのかもしれません。あの、田んぼの中にぽつねんと立っているかかしって、何だか切ない。「自分があのかかしだったら・・」と想像してしまう。人の形をしているせいでしょうか。寂しくないかなー、とか。誰にも「御苦労さん」とも言ってもらわずに、それでもじーっと畑や田んぼの見張りをしているのが、切なかったり。個人的には、面白キャラクターかかしより、そういう「いつから立ってるんだろう・・・」と思わせるようなかかしが好みです。(って、かかしの好みなんて生まれて初めて考えたんですけどね)

最近、かかしが立っている風景をあまり見なくなりました。鳥対策も、最近はCDを並べてつるしたものとか、おっきな目の模様のバルーンみたいなもの(正式名称はなんていうんだろう)だったりで、手間のかかるかかしは、あまり立てないのかもしれません。あの、田んぼの中にぽつねんと立っているかかしって、何だか切ない。「自分があのかかしだったら・・」と想像してしまう。人の形をしているせいでしょうか。寂しくないかなー、とか。誰にも「御苦労さん」とも言ってもらわずに、それでもじーっと畑や田んぼの見張りをしているのが、切なかったり。個人的には、面白キャラクターかかしより、そういう「いつから立ってるんだろう・・・」と思わせるようなかかしが好みです。(って、かかしの好みなんて生まれて初めて考えたんですけどね)

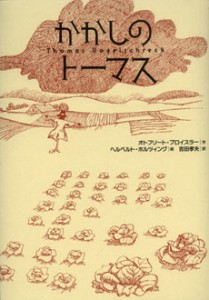

この物語のかかし、トリビックリ・トーマスくんは、そんな正統派(?!)のかかし。キャベツ畑の真ん中で、帽子にマフラー、着古した上着を着て畑を見張ることになるのです。彼はとっても生真面目で誠実。生まれながらに自分の役割をよくわかっています。存在が先か、意識が先か、なんてことを連想させるほど哲学的で考え深いトーマスくんの眼にうつるのは、自分の影に空に雲。キャベツを食べにやってくるウサギたち…振り返ることも出来ない、身動きできないトーマスくんは、限られた視界の中でいろんなことを感じ、考えます。その目にうつる風景は、人間の眼とは少し違います。だって、彼はかかしなんだから。人間なら、一日自分の影を見つめて、大きさが変わっていくのを「不思議だね」と思うなんてことは、普通はありません。自分の体を叩く雨から逃れることもせずに打たれ、そのまま虹を見上げる、なんてこともありません。蜘蛛が自分の目の前で巣を作るのをじーっと見ていることもないのです。トーマスの見ている風景は、私たちが見ているそれと、同じで違う。定点カメラの長回しの風景を時折テレビで見ると、一輪の花が咲いて枯れるまでが人の一生のようにダイナミックで驚くことがあります。あの視点に近いのかも。影が生まれ、消えていく。雲がやってきて飛び去っていく。それをじーっと見つめる彼は、目の前のすべてを「見届ける」のです。そりゃもう、哲学的にもなりますよね。皆、自分の眼の前を通り過ぎ、生と死をくり返していくのだから。トーマスくんの眼の前にやってきては去っていくものが、また、なんと美しく描かれていることか。トーマスくんがこの世で過ごしたのは、人間の尺度で言えばほんの短い間なんですが、心を込めて全てを見届ける彼にとっては無限にも感じられるほどのものだったのかもしれません。そのせいで、彼は「旅に出たい」と思うようになったのかもしれないな、と思うのは、「月日は百代の過客にして・・・」なんて連想してしまう日本人だからかもしれません。

その彼の願いは、唐突に叶えられます。その消え方には、訳された吉田さんも書いておられますが、びっくりしました。でも、プロイスラーがトーマスくんにこの旅立ちを与えたのが、何だかわかる気もするのです。大地に生まれてそこで生きて旅立っていく、それはとても自然なことだから。この物語の背景は、農場です。種まきから収穫まで、人は一生懸命働いて、大地が野菜を育てて実らせます。トーマスもその営みの一つなんですよね。太陽が昇って沈んで、一年を繰り返して…大きなサイクルの中で、トーマスは自分の命をまっとうしたのです。一生懸命働いて、誰にも振り返られることなく、ぽつねんと自然を見つめた彼に自分の気持ちを重ねてしまう物語でした。読んだあと、彼の孤独が沁みて、その分彼の眼に映ったものが綺麗すぎて、何やら人恋しくなってしまうような物語でもありました。子どもたちは、この物語を読んでどう思うのかな。大人が読むようにトーマスくんに人生を感じる、なんてことは無いかもしれないけれど、人以外のモノに心を重ねてみる、ということを何となくでも感じてくれたらいいなと思います。それが、大切な、目に見えないものを感じる第一歩だと思うから。

プロイスラーは、『クラバート』や『大どろぼうホッツェンプロッツ』が有名ですが、私は『クラバート』という物語が、とても好きなんですよ。あの本の表紙を見ただけで、くらっと異世界に迷い込みます。この本の挿絵も『クラバート』と同じヘルベルト・ホルツイング。彼の描くトーマスの表情の、なんて素敵なこと!わらで出来ているのに、ちゃんと表情がある。この挿絵を見るだけでも価値があります。しみじみと滋味溢れる一冊です。

2012年9月刊行

さ・え。ら書房

by ERI