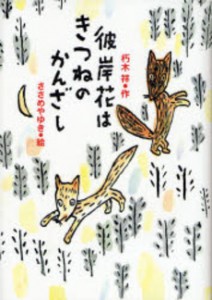

原爆忌に朽木祥さんの『彼岸花はきつねのかんざし』(学研、2008年刊)『八月の光』(偕成社、2012年刊)『光のうつしえ 廣島 ヒロシマ 広島』(講談社、2013年刊)を読み返していました。

原爆忌に朽木祥さんの『彼岸花はきつねのかんざし』(学研、2008年刊)『八月の光』(偕成社、2012年刊)『光のうつしえ 廣島 ヒロシマ 広島』(講談社、2013年刊)を読み返していました。

(以前書いたレビューはこちら)→『彼岸花はきつねのかんざし』『八月の光』『光のうつしえ』

原爆をテーマにした作品はたくさんありますが、朽木さんのようにヒロシマをライフワークにして創作されている方は少ないです。今、原爆や戦争のことを若者に伝えることは、なかなか難しいものがあります。NHKの番組で放送されたことですが、長崎では原爆の語り部の方に「死にぞこない」と中学生が暴言を浴びせたとか。戦争は、今の若者たちの暮らしから遠すぎて、「ふーん、そんなことあったんだ」くらいの感情しか動かないのではないかと思います。いや、実を言うと、私自身もそうでした。それどころか、社会的なことに問題意識を持つこと自体、何やらタブー感さえ持っていました。

日本の社会は、同調意識が強いんです。当たらずさわらず、「皆と一緒」にしておくのが、一番都合がいい。空気を読むことに長けていた私も、若さゆえの頑なさと保身で、そんな価値観にすっかり縛られていたように思います。でも、子どもを生んで、子育てにもみくちゃにされ、すっかり裸になった心に、幼い頃に触れた児童文学が再び色鮮やかに染みこんできた。戦争や核のことを深く考えるようになったのも、実を言うと朽木さんの作品に触れたことがきっかけです。だから、今の若者たちだって、例え教えられたその時にはピンとこなくても、ふとしたことがきっかけで、もう一度自分から知りたくなる時というのは、必ずやってくると思うのです。心の中に、そのきっかけを作っておくためにも、子どものうちに素晴らしい作品に出会っていて欲しい。今、核は世界的に大きな、避けて通れない、しかも自分たちに必ず降りかかってくる問題です。福島の原発事故では、全ての炉がメルトダウンし、3号機ではほぼ100%の燃料が溶け落ちているとのこと。廃炉までの行程を考えると気が遠くなります。これほどの規模の大事故があったにも関わらず、政府は原発を手放そうとはしません。それは、何故なのか。そこに住む人々の命を犠牲にして、一体何を守ろうとしているのか。秘密保護法案を可決させ、憲法を恣意的に解釈することを自分たち閣僚だけで決め、近隣諸国との対決姿勢をあらわにする今の政治のあり方に、私は強い不安を覚えています。広島と長崎から始まった核の時代は、そのままフクシマに繋がっています。「今」しか見えない眼では、それを見通すことは難しい。連作短編の『八月の光』は、卓越した文章力で「あの日」をくっきりと立ち上がらせ、これからの未来をどう生きるのかを問いかける意欲作です。そして『光のうつしえ』は、記憶を未来に繋いでいくことが語られます。

「加害者になるな。犠牲者になるな。そしてなによりも傍観者になるな」

『光のうつしえ』の中で、婚約者を原爆でなくしてしまった先生が、子どもたちに送った手紙の中の一節です。この言葉の中で一番大切なのは「傍観者になるな」ということ。戦争は常に一人の人間を加害者にも犠牲者にもするのです。それは、今、パレスチナで続く戦闘を見てもわかるように、国家に軸を置いた二元論という単純な腑分けでは語りきれるものではありません。『八月の光』の『水の緘黙』の主人公の青年は、「あの日」から深い深い罪悪感にさいなまれて彷徨い続けます。それは、目の前で燃える少女を助けられなかったから。生き残った人たちは、皆、多かれ少なかれ、自らも傷つきながら「生き残ってしまった」という苦しみに苛まれるのです。ハンナ・アーレントが指摘したように、ホロコーストが行われていたとき、ユダヤ人の指導者たちの中にもナチスに協力した人がいた。もしくは、『夜と霧』でフランクルが語ったように、看守の中にも何とかしてユダヤ人に親切にしようと努めた人もいたのです。私たちは否応なく時代の中で生きている。その中で何を選んでいくのか、どのように生きるのかを自らに常に問いかけなければならないのです。『象使いティンの戦争』(シンシア・カドハタ)では、アメリカ兵をトラッキング(敵の足跡をたどること)して案内した村人の親切が虐殺に繋がり、村人たちは戦争へと踏み出していきます。気がつかないうちに、村人たちは戦争への一線を越えていたのです。そうならないように、一人の人間として考え抜くこと。それが、「傍観者になるな」という言葉の中には含まれているのではないかと思うのです。個々の思考停止の果てに戦争があるのだとすれば、常に私たちの中に戦争の可能性は眠っているのです。『光のうつしえ』は、過去を踏まえた上で、国や民族の枠を超えて、一人の人間としてどう生きるかという真摯な問いかけを投げかける作品だと思うのです。

広島は、長崎は、世界で唯一直接的な核攻撃を受けた場所です。そこで何があったのか。それは、徹底的に語られ、検証され、人類への責任として世界中に発信するべきことです。世界中に核は溢れていて、フクシマの事故もチェルノブイリの事故も人為的なミスから起こっていることを考えれば、人間のすることに絶対はあり得ない。唯一の被爆地に生まれた朽木さんは、被曝を風化させないという責任を、人類に対して、これからを生きる世代に対して背負い続けて、物語を書いていこうとされているのではと思います。その物語の力を、どうかこの夏休みに、子どもたちと一緒に感じて頂きたいと心から思います。