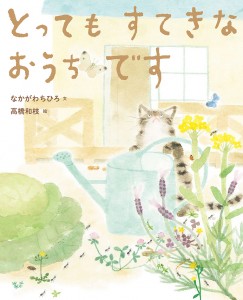

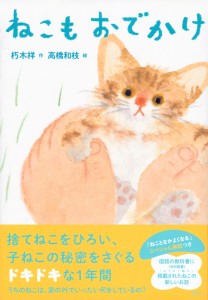

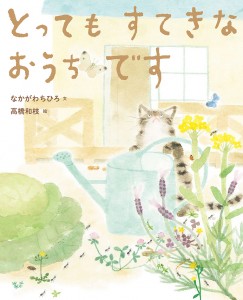

先日、津久井浜にある「うみべのえほんやツバメ号」で開催されていた「高橋和枝絵原画展」におじゃましたときに、この絵本の原画を拝見した。当日は37度になろうとする酷暑で、その前に行った上野では息も絶え絶えになったが、京急の特急で向かった三浦半島の津久井浜という、海風が吹き渡るところはとても爽やかで、生き返ったような気持ちになった。そして、そこで出会った絵本の原画も、私を生き返らせてくれるような気持ちにしてくれたのだ。一階には『ねこもおでかけ』(朽木祥 講談社)の原画。大好きな茶トラの猫、トラノスケがとっても可愛くて、ご自分も猫を飼ってらっしゃる高橋さんの猫愛があふれていた。猫愛は昨年出版された『うちのねこ』(アリス館)にもあふれているのだが、そのモデルの猫さんとの日々を綴った手作りの冊子も拝見できて、とても嬉しかった。そして、二階のギャラリーには、この『とっても すてきな おうちです』の原画が並んでいたのだ。

先日、津久井浜にある「うみべのえほんやツバメ号」で開催されていた「高橋和枝絵原画展」におじゃましたときに、この絵本の原画を拝見した。当日は37度になろうとする酷暑で、その前に行った上野では息も絶え絶えになったが、京急の特急で向かった三浦半島の津久井浜という、海風が吹き渡るところはとても爽やかで、生き返ったような気持ちになった。そして、そこで出会った絵本の原画も、私を生き返らせてくれるような気持ちにしてくれたのだ。一階には『ねこもおでかけ』(朽木祥 講談社)の原画。大好きな茶トラの猫、トラノスケがとっても可愛くて、ご自分も猫を飼ってらっしゃる高橋さんの猫愛があふれていた。猫愛は昨年出版された『うちのねこ』(アリス館)にもあふれているのだが、そのモデルの猫さんとの日々を綴った手作りの冊子も拝見できて、とても嬉しかった。そして、二階のギャラリーには、この『とっても すてきな おうちです』の原画が並んでいたのだ。

「幸福という言葉が、どのような内容を持っているかは別問題としても、私は幸福になろうと思うし、そう希望することを許されている筈だ。私たちはあまり多くの不幸を知りすぎたので、自分がどんなに不幸であるかということをはっきり知る力を失ってしまっており、そういうほんとうに不幸な状態に完全に慣らされてしまった結果、ばくぜんと、そういう不幸な状態を最もふつうの状態のように考え、そのことから幸福という言葉の本当の意味の重量を知ることができなくなっている。」(石原吉郎「一九五六年から一九八五年までのノートから」石原吉郎詩集、講談社文芸文庫、二〇〇五より)

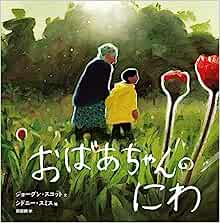

「幸せ」とは人によって違う。特に幸せを欲望と結びつけたときには。しかし、シベリア抑留という生と死の極限を体験した石原吉郎にとっての「幸せ」とは、欲望をかなえる喜びとは違うような気がするのだ。それは、人間が人間として、当たり前に、深々と呼吸をし、生活するようなことではないかと思う。この絵本には、その「幸せ」が見事に息づいている。何も特別なこともない、ただ日の当たる春の庭。アリや、クモや、ツバメが巣を作り、猫と子どもが日向ぼっこをする。それぞれの生き物には「おうち」があって、命の営みがある。お互い食べたり食べられたり、という緊張感はあるけれど、硬く、重たく炸裂し、あたり一面を焼け野原にするものなど何も降ってはこない、共存を許された穏やかな場所。陽射しのなかで、お日様の匂いのする猫の背中に顔をくっつけて、命たちの小さなざわめきを感じながら、うとうと、ごろごろ、する。子どものほっぺと膝小僧も、ほんのり色づいている。「これが/わたしたちの おうちです。/おひさま きらきら かぜが そよそよ/つちが しっとり ほっこり あたたかい。」ツバメの巣のある縁側で、うーんと昼寝のあとの伸びをする頁の絵に、魅入られる。高橋さんの絵は質感がとても柔らかい。植物も鳥も虫たちもたくましい生命力を持っているが、同時にその命の湛えられている体の輪郭はとても柔らかくて傷つきやすい。だからこそ、命は成長するし、形を変えて生き続けることもできるのだ。その儚さゆえの命の力がどの絵からも伝わってきて、心を包んでくれる。

ここ数年、そして去年の秋から特に、何をしていても気持ちの裏側に、今、ガザで行われているジェノサイドのことがべったりと張り付いて、消えない。子どもたちが飢え、殺されていくのを世界中が見ていることを思うたび、「幸せ」という言葉自体が崩れ去っていくような気さえする。この状態に自分自身が慣れてしまっている、と思うときには特にそうだ。

「幸せ」はここにある。子どもが柔らかく伸びをし、風がそよぎ、洗濯物がはためいているこの庭に。この「幸せ」を心ゆくまで享受するのはすべての子どもがもっている権利だし、この世界を担保するのは大人の役割だ。改めてそう思う。そう思える出会いがあって、ほんとうに良かった。『ねこもおでかけ』と、去年出版された『うちのねこ』(アリス館)にお宝サインを頂いて、ほんとに「幸せ」な時間だった。