![135005611347913228077[1]](http://oishiihonbako.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/1350056113479132280771.jpg) ナチ政権下のポーランドで、地下水道にユダヤ人をかくまった男・ソハの物語です。原題は「IN DARKNESS」。ユダヤ人狩りが執拗に行われる地上の闇(まさに、真の闇だった・・・)から逃れて、地下水道の暗闇に隠れるユダヤ人の人たち。彼らを、金のために匿った男が、少しずつ彼らと運命共同体のような絆を作っていく物語です。

ナチ政権下のポーランドで、地下水道にユダヤ人をかくまった男・ソハの物語です。原題は「IN DARKNESS」。ユダヤ人狩りが執拗に行われる地上の闇(まさに、真の闇だった・・・)から逃れて、地下水道の暗闇に隠れるユダヤ人の人たち。彼らを、金のために匿った男が、少しずつ彼らと運命共同体のような絆を作っていく物語です。

この監督の眼差しのありようが、見ていてとても好ましかった。フラットなんですよ。人間は混とんとした存在です。一人の人間の中にも愛情や欲望や裏切りや嫉妬や悲しみや慈しみや・・・様々なものが溢れています。それは、どの時代に、どんな場所にいる人間でも同じだと思います。2012年の日本に生きている私たちも、1943年のポーランドに生きている人たちも、基本は同じ。平和な時には顕在化しない感情や行動が、見つかれば即射殺という極限状況の中で、膨れ上がったりしぼんでしまったりする、それが映画の中で描かれますが、この監督は「基本は同じ」という観点をずっとフラットに保ったまま、この物語を紡いでおられたように思います。だからこそ、彼らのおかれた状況が心底怖ろしく、ひとりひとりの心の動きが心に食い込んでくるのです。これらは、全く他人事ではない。普通の顔をして生きている人間が、ギリギリのところで選択肢を迫られたとき、何を選ぶのか。そこが胸に沁みました。

この物語の主人公であるソハも、金のためにコソ泥を働くような人間です。崇高な理想など持ち合わせてはいない。金のために動く男です。でも、彼は金のために人を救うことを選ぶ人間なんですよね。作品中に、ソハと旧知の間柄である将校が出てきますが、彼は金のためにとことんユダヤ人狩りをする。殺すことを選びます。それに比べれば、遥かにソハの方がまし・・・と現代に生きる私たちは簡単に思いますが、1943年のポーランドでは、ユダヤ人を殺すより、救う方がはるかに難しい。ソハも、とにかく苦労します。しかも、助けられている方も人間です。こっちはこっちで色々ある。不倫あり、裏切りあり、家族の内輪もめもあり。ほんとに、人間って、どこまで行ってもどうしようもないもんです。そこを、この監督は隠そうともせずにそのまま描きます。でも、そのどうしようもない暗闇の中から、小さく灯る美しいものが確かに生まれてくる。暗闇に灯る光の美しさに泣けました。

ソハは、そんな気のなかったところで、つい、ユダヤ人たちを助けてしまうんです。物資を手に入れようと地上にでたムンデクが、ドイツ人将校に殺されそうになっているところを、つい、救ってしまう。坑道の中で迷子になっている子どもたちを、送り届けてしまう。ギリギリのところで、彼は人に手を差し伸べるのです。その「つい」という、言葉にならない、利益にもならない行動こそが、もしかしたら人の一番ゆるがせに出来ない価値観そのものなのかもしれません。馬鹿なことしちゃったよなあ、ってその時の損得では思っても、心の一番芯にあるものが、ふとその方向に人を動かす。地下の暗闇に生まれて、すぐに死んでしまった赤ん坊を、ソハが埋葬するシーンがあります。そこで、映画館のあちこちから涙の気配が伝わってきました。「ああ・・皆、ここで泣いてはるんやな」と。あの時、映画館にいた人たちは、皆ソハの心に寄り添っていたんやなと思うんです。自分たちと同じ、弱さを持ったソハという男の芯から生まれて育ったものが、見るものの心を満たした。あの空気が、この映画の真価を物語っていたように思います。

あの当時、アンネ・フランクの一家を匿っていたミープさんは、自分は特別なことをしたわけじゃないと、ずっと言っておられたらしいです。何人もの人間を匿う、毎日の食料の買い出しだけでも大変な想いをしたことでしょう。その中で、一度たりとも迷いが生まれなかったかと言えば、決してそうではないと思うんですよね。あの当時、苦しみや葛藤を抱えながら、それでも、ソハやミープさんのように、ごく普通の人々が迫害されるユダヤの人たちを匿い続けた。それはもう理屈でもなんでもなく、そうせえへんかったらしゃあないねん、という心の声がさせたことだと思うんです。ギリギリの時に、自分の心の声がなんと囁くか。どこに自分を連れていくのか。そこを考えさせる映画でした。ラストシーンの青空が、心底美しく、目に沁みました。そして、ラストに映し出された「人は神の名をかたってでもお互いを罰したがる」(うろ覚えなので、そのままではないかも)という言葉にうなだれました。ほんと、その通りだわ・・・。

by ERI

作成者アーカイブ: 繁内 理恵

100%ガールズ 1st season 吉野万理子 講談社YA!EATERTAINMENT

「けいおん!」とか、「じょしらく」とか、タイトルが平仮名でキャラもきっちり萌えタイプ別に設定され、これでもか!というくらい可愛い女の子たちが出てくるという、ガールズもののアニメが人気です。うちにも二次元の女子しか愛せないヲタ男子がいるので(笑)私も一通りは見てます。(別に一緒に見なくてもいいんですけどね)そこに出てくるガールズたちは、見事に男子の妄想そのままの可愛さ。ま、現実にはおらんよね、という設定です。(まあ、あり得ない美少年BLものに萌え萌えだったりする女子と妄想度では同じ・爆)この作品も、ガールズたちの物語ですが、男子というよりは、女子が読んで楽しい学園もの。舞台は100%ガールズ、つまり女子校です。

主人公の真純は、宝塚命の母に男役になることを期待されて育った女の子。同級生に制服のスカート姿を見せたくないという理由だけで、遠くの横浜にある女子高に進学することにしたのです。初めて通う学校のしきたりや気風、初めて出逢うクラスメイト、先輩たち。新しい環境の中で、どんどん新しい目を開いて変わっていく女の子の気持ちが、鮮やかにテンポ良く描かれて、ほんとにあっという間に読んでしまいました。主人公の真純が良い子なんですよ。彼女は大切なことに自分で気づける子なんですよね。この「自分で気づく」って大事やな、と思うのです。

彼女は、男の子っぽくすることがカッコいいことだと、思っていたわけです。でも、先輩の人に対する優しい接し方や、自分が怖気づいて逃げたことに対して同級生が誠心誠意頑張る姿を見て、人のカッコよさというものが外見だけにあるわけじゃないと気づきます。

「カッコいいというのは、男とか女とか年齢とか関係ないんだ。きっと生き方の問題なんだ。」

何だか、胸のあたりがスカっとします。ほんと、そうだよね~、と真純と女子会したくなるわけですが(誰が女子やねん)誰に強要されたわけでもなく、こうして自分で獲得した価値観というのは、一生の宝物だよね、と思うんです。例えば、真純は、妹に「女子校ってネチネチしてるって、決まってるんだって」と聞いて、びくびくしていたのです。こういうもっともらしい伝聞情報って、ほんと山のようにあって、それこそネットを開けるだけでも洪水のように溢れてなだれ込んでくるし、口コミでも恐ろしい早さで伝わっていく。でも、そういう伝聞情報を頭に詰め込めば詰め込むほど、身動きがとれなくなったりします。だから、そういう伝聞情報を頭に詰め込むことを「仕入れる」というのかも。ただストックして次に流すだけで、自分の血肉にはならないんですよね。「知る」ということは、本当は人を解放するものであり、既成概念に風穴を開けること、心の自由を獲得すること。自分の人生を決めていく大切な羅針盤です。自分の心と体で、いろんなことを「知って」いく真純の毎日がフレッシュで、元少女(誰が少女やねん)の価値観にも酸素を入れてくれる感じです。この本はシリーズになるのかな。宝塚受験をめぐって、母と娘の攻防も生まれそうな予感。揉め揉めになるんかなあ、楽しみやなあ。(楽しみなんかい!)

2012年7月刊行 講談社

by ERI

日本児童文学 2012 9・10月号 『ソルティー・ウォーター』と『明日美』

今号の『日本児童文学』のテーマは「3.11と児童文学」である。震災から1年半ほど時間が経って、3.11が少しずつ文学という形に現れてきた。この号では、3.11以降の核の問題をテーマにして、芝田勝茂さんの『ソルティー・ウォーター』と、菅野雪虫さんの『明日美』という作品が掲載されている。どちらも、核とともに生きていかねばならない子どもたちの物語だ。

今号の『日本児童文学』のテーマは「3.11と児童文学」である。震災から1年半ほど時間が経って、3.11が少しずつ文学という形に現れてきた。この号では、3.11以降の核の問題をテーマにして、芝田勝茂さんの『ソルティー・ウォーター』と、菅野雪虫さんの『明日美』という作品が掲載されている。どちらも、核とともに生きていかねばならない子どもたちの物語だ。

菅野さんの『明日美』は、南相馬に住む中学3年生の少女・明日美の日常を描いた物語だ。菅野さんの眼差しは、静かな文体で明日美の生活の一コマを切り出していく。切りだされた日常に断層写真のように積み重なっているフクシマの今は、静かな日々の中に、明らかな被災地以外の場所との温度差を孕んでいる。私が個人的に衝撃だったのは、明日美の家の「茶の間にはこたつとミカンと煎餅と線量計」が並んでいること。外出から帰ってきた明日美にその線量計は反応してピーピー音をたてる。明日美はその線量計に向かってふざけてみせるのだ。ここで私はいろんな意味で深くうなだれてしまった。

線量計が、こたつやみかん並んで茶の間にある。日常の中にあるから、その違和感にはっと胸を突かれる。明日美はそのことに慣れている。その、「慣れている」ということにも胸を突かれる。いつもの日常、自分の家の茶の間。穏やかに自分を包むはずの日常に潜む非日常から、明日美は毎日傷つけられている。でも、それに慣れていかなければ生きていけない。傷つけられることに慣れる・・・そんな悲しいことがあるだろうか。違和感は、明日美の心の中から消えることはないだろう。明日美は、あの日以降を、忘れられない風景の中で、失った痛みと共に生きているのだから。「みんな忘れない。あの日のことも、あの日からのことも、みんな、忘れるもんか。」慣れるのと忘れるのは違うのである。被災地の外にいる私たちの方は、その違和感に慣れていないが、その違和感を感じなくなっているのかもしれない。その温度差を思ったとき、私は明日美の孤独に深くうなだれてしまう。その孤独感は、まるでフクシマをホラーの地のように扱うネットの世界を見る明日美の眼差しに感じられる。傷つけられたものが疎外され、孤独を感じなければならない。この理不尽を、静かに私たちの目の前に置く菅野さんの物語は、無関心という見えない壁を超えて心を繋ごうとする物語の大切さを感じさせてくれた。

菅野さんがそっと描き出した温度差は、芝田さんの『ソルティー・ウォーター』で、熱く燃え上がって疾走する。この作品は、3.11以降の近未来を舞台にしたSF仕立てで、芝田さんならではの切れ味のある緊迫感が漂う。バクハツがまるでなかったかのように放射線を遮るという泥の中に埋められたカマの中で、ウランが再び煮えたぎろうとしている。病気を何度も繰り返す主人公のエツの体の中にある熱い塊が、そのウランを感知するのだ。彼は走る。今はもういない少女・ミヤの声に導かれて、ウランの釜の丘に走る―。無責任さや嘘、無関心や事なかれ主義、コストと経済効果という泥に原発を塗り込めようとしても、これから何万年も放射能は拡散しようとするエネルギーをもち続ける。エツが吸い込む空気に水にまき散らされている苦いものは、私たちにとって永遠とも思える時間を生きる。その何万年という時間の前に、すっかり骨抜きになってしまった「安心」という言葉は、はたして意味を持つのだろうか。私たちは忘れっぽい。嫌になるほど同じ過ちを繰り返す。

わたしのつもりでは、自分が書いているのは―ほとんどの小説家と同じで―人が過ちを犯すこと、そして、ほかの人であれ、本人であれ、誰かがその過ちを防いだり、正したりしようと努めて、けれどもその過程で、さらに過ちを犯さずにいられないことです。 ~アーシュラ・K・ル=グウィン「ファンタジーについて前提とされているいくつかのこと」※

だからこそ、私たちは、何度も何度も子どもたちに、自分たち大人のした過ちについて語り続けなければならないのだと思う。明日美の孤独と、真実を見据えようと走るエツの痛みを何度も何度も感じて、心に刻むことがこれから先の希望に繋がるのだと信じて。その3.11以降の長く大切な営みは、まだ始まったばかりだ。私は物語を刻めないから、こうして何度も自分が大切だと思った作品について語ろうと思う。そう思わせてくれた、今号の特集号だった。

※『いま、ファンタジーにできること』河出書房新社 2011年8月刊行に所収されています。

by ERI

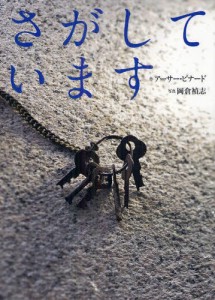

さがしています アーサー・ビナード 写真・岡倉禎志 童心社

ここに映されている「もの」たちは、かっては人の体温に寄り添っていたものたちだ。お弁当箱。鼻眼鏡。手袋。日記。帽子・・・。本来なら、人生の時の中で、ゆっくりと持ち主に寄り添い、役立ち、共に朽ちていくはずだった「もの」たち。でも、彼らが寄り添っていた人たちは、あの広島の暑い夏の日に一瞬で消えてしまった。だから、彼らの時間は止まったままなのだ。彼らは原爆資料館にいて、小さな椅子が彼だけのイーダを待っていたように、ずっと持ち主を待っている。彼らはもの言わぬけれど、確実に持ち主だった人と繋がっているのだと思う。その証拠に、これらの写真を見ていると、彼らが生き帰って、役目を果たしている情景がむくむくと浮かんでくるのだ。「もの」が語るものを、こんなに鮮やかに浮かび上がらせた関係者の方々の心が深く感じられる一冊である。

ここに映されている「もの」たちは、かっては人の体温に寄り添っていたものたちだ。お弁当箱。鼻眼鏡。手袋。日記。帽子・・・。本来なら、人生の時の中で、ゆっくりと持ち主に寄り添い、役立ち、共に朽ちていくはずだった「もの」たち。でも、彼らが寄り添っていた人たちは、あの広島の暑い夏の日に一瞬で消えてしまった。だから、彼らの時間は止まったままなのだ。彼らは原爆資料館にいて、小さな椅子が彼だけのイーダを待っていたように、ずっと持ち主を待っている。彼らはもの言わぬけれど、確実に持ち主だった人と繋がっているのだと思う。その証拠に、これらの写真を見ていると、彼らが生き帰って、役目を果たしている情景がむくむくと浮かんでくるのだ。「もの」が語るものを、こんなに鮮やかに浮かび上がらせた関係者の方々の心が深く感じられる一冊である。

巻末には、ひとつひとつの「もの」たちの由来が、持ち主の名前とともに語られている。これらの道具を使っていた個人を紹介することは、そのたったひとりの不在を強く意識させる。でも、ひとつだけ、その名前がない写真がある。銀行の階段についた、黒い影である。朽木さんは『八月の光』の中で、この影が、この世界でたったひとりの名前のある存在であることを浮かび上がらせていた。そのことについては、また後で述べようと思うけれど、ここには、永遠の不在が焼き付けられているのだと思う。ここに座っていた人が誰だったのかは、ほぼ特定されているそうだけれど、生前手元に置かれていた道具たちが「生」を繋がっていたのに比べて、この影は「死」にだけ結びついている。そのせいか、とても孤独で悲しい。

「死においてただ数であるとき、それは絶望そのものである。人は死において、ひとりひとりその名前を呼ばれなければならないのだ」と、シベリアの収容所で捕虜として暮らした石原吉郎は言う。人は尊厳を踏みにじられるとき、必ずその名前をはく奪される。その昔、初めてこの影のことを知ったとき、私が感じたのは原爆の威力の恐ろしさだけだった。でも、今、私はこの写真から、名前を持たない死、ジェノサイドの恐ろしさをひしひしと感じてしまう。そして、それは表紙の鍵が語るように、どちらが加害者だとか、被害者だとかという理屈を超えて私たちが考えなければならないことなのだろうと思う。

表紙の鍵は、10名の米軍兵士が収容されていた独房の鍵だ。原爆で、その収容されていた兵士も死んでしまった。異国の地で、独房に入れられたまま被爆した彼らは、どんな思いで死を迎えただろう。死の前には、国同士の事情など関係ない。国と国との関係は、まるで人同士のそれのように語られる。しかし、私たちが「あの国って・・・」と語るとき、そこから大切なものがこぼれおちてはいないだろうか。国同士の感情や国益が踏みつけにする現場に、生身のむき出しの体で実際に身を置く恐怖を、この鍵は語っているのではないかと思う。この表紙の鍵は、大切な命を閉じ込めた鍵。でも、だからこそ、大切なことを教えてくれる鍵なのではないかと思うのだ。「ヒロシマ」は世界共通の大切な遺産だと思う。世界が一瞬で繋がるグローバルな時代に、もっともっと語られねばならないことだと思う。

この絵本の話題から外れるのだけれど・・・この名前を持たない死について、考えていることがあるので自分の覚書も兼ねて書いておきたい。夏ぐらいから、ずっとしつこく石原吉郎の『望郷の海』『海を流れる河』、フランクルの『夜と霧』を読んでいる。そこで報告される収容所における徹底的な抑圧は、まず名前を奪われるところから始まる。そこには、個人としての生も死もない。そこから始まる悲惨を読みながら、私は朽木さんの『八月の光』に収録されていた『水の緘黙』の登場人物たちが名前を持たないことについてずっと考えていた。夏に書いたレビューでは、私はそこを「たったひとつのかけがえのない記憶であると同時に、大きな普遍性を持ちながら立ちあがっていくようなのだ」と書いた。でも、どうやら、この物語の登場人物たちが名前を持たないのは、それだけではなく、もっと深い意味があるのではないかと今は思っている。主人公の青年は、あの日に一人の少女を見捨てたという苦しみから、自分の名前も想い出せなくなってしまう。生きながら、名前のない存在になってしまうのだ。それは、この社会からも切り離された存在になってしまうということ。深い孤独の闇にたった一人残されてしまうことなのだ。この『八月の光』の中で生き残った人たちは、それぞれにあの日の記憶に苦しんでいる。それは、あの日の自分が人であって人でないように思えるから。人が人でなくなるとき、死者も生者もその名前を奪われてしまうのだ。

ここまで書いて、以前読んで心のどこかにひっかかったままの『乙女の密告』(赤染晶子)のことを思い出した。あの小説のラストで、乙女たちが「アンネ・フランク」という名前を呼ぶのは、彼女が名前を奪われてしまったことへの糾弾だったんだな、と。そんなことに今頃気づく私はアホですが(汗)あのレビューで、私は現代に生きる彼女たちの幼児性と、アンネ・フランクという存在を結び付けていいのか、というようなことを書いた。でも、それは今になって間違っていたなあと思う。中国との尖閣諸島をめぐっての争いや現大阪市長の言動を見るにつけ、大きく鬱積された不満がいかに幼児性と結びつきやすいかを実感するからだ。ヒロシマも、シベリアも他人事でもなく、遠い歴史上のことでもない。当たり前に、私たちのすぐそばに転がっている、それこそひとりひとりの心の中にも潜んでいることなのだ。この絵本の作者であるアーサー・ビナードさんは、「ピカドン」という言葉に生活者の実感を読みとられた。それは、生身の体で感じた恐怖だ。頭で、机上の理論をこねまわしているだけでは、私たちはかえって自らの幼児性に振り回されてしまうことになるんじゃないか。自らが体で感じること、そこをしっかり踏まえないと、また私たちは怖ろしいところに踏み込んでしまうのではないかと、自分の弱さを振り返るにつけ、そう思う。

・・・・・長い文章になってしまった。重く長い文章に最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございました。

2012年7月

童心社

by ERI

弟子 アラルエン戦記1 ジョン・フラガナン 入江真佐子訳 岩崎書店

身寄りのない孤独な少年が、優れた先達に素質を見出され、修行を詰み紆余曲折を経ながらその才能を開花させていく―というのは、ファンタジーの型の一つです。弱者であると周りに思われていた少年が、ヒーローになっていく。ある意味RPGの王道ですが、面白いなと思ったのが、日本の忍者ものに設定が似ていること。さる王国の孤児院で大きくなった少年が「レンジャー」という国のために偵察活動をする道に入っていく物語です。塔を体一つで登ったり、敵国の情報集めをしたり、国内の情勢を見て歩いて領主に進言したり、というまさに隠密行動のやり方は、まさに忍者なんですが―日本の忍者のように、全く影の存在というわけではなく、戦功をたてればおおっぴらに褒めたたえられるし、英雄として扱われもします。耐え忍ぶことが多すぎる日本の忍者が見たら地団太踏んで悔しがりそうなくらい、恵まれています(笑)もうね、とっても物語として素直なんですよ。英雄は英雄、悪役はどこまでも悪役、努力はした分きっちりと報われ、友情は熱く育まれる。この費用対効果がわかりやすく現れるというのが素直に楽しい反面、物語としての深みにかけるきらいはあります。ゲドのように悩み苦しんだり、闘うという行為の理不尽や空しさに耐えたり、相手を傷つけることで自分を傷つけたりという懊悩もありません。日本の緻密な忍者観からすると、おーい!とツッコミたくなるところもいっぱいあるのですが、その分とってもおおらかな親しみやすさがあります。主人公の少年ウィルと、年老いた師匠ホールトとの関係も、おじいちゃんと孫みたいで微笑ましいしいのも、読んでいて素直に楽しい要素の一つかもしれません。こうなったらいいなあ、というところが見事にそこに収まっていく快感はありますね。裏切られない。そこが少し物足りなくもありますが、とにかく安心して読める成長物語です。もうすぐ2巻が出るようです。

2012年6月刊行

岩崎書店

by ERI

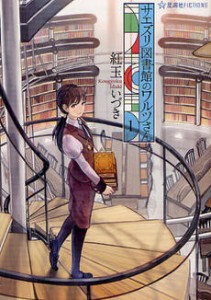

サエズリ図書館のワルツさん1 紅玉いづき 星海社

最初は、ごく普通の町にある図書館の物語かと思っていました。しかし、どうも違うらしいと気づいてから一気に面白くなって読みふけることに。この物語は、近未来の図書館。しかも、本というものがとてつもなく高価で手に入りづらくなってしまった時代の図書館のお話です。まるで骨董品のような扱いを受けている紙の本。それを、登録さえすればただで貸してくれるという、この時代には非常識な場所。それがサエズリ図書館です。そこには、ワルツさんという若くて聡明な特別探索司書(!)がいて、「こんな本が読みたい」というと魔法のように本を揃えてくれる。自分のような本読みが、もしこんな時代に放り込まれたら・・と思うと、えらく切なくなってしまうシチュエーションです。文章も、どことなく切なさを湛えていい感じ。

最初は、ごく普通の町にある図書館の物語かと思っていました。しかし、どうも違うらしいと気づいてから一気に面白くなって読みふけることに。この物語は、近未来の図書館。しかも、本というものがとてつもなく高価で手に入りづらくなってしまった時代の図書館のお話です。まるで骨董品のような扱いを受けている紙の本。それを、登録さえすればただで貸してくれるという、この時代には非常識な場所。それがサエズリ図書館です。そこには、ワルツさんという若くて聡明な特別探索司書(!)がいて、「こんな本が読みたい」というと魔法のように本を揃えてくれる。自分のような本読みが、もしこんな時代に放り込まれたら・・と思うと、えらく切なくなってしまうシチュエーションです。文章も、どことなく切なさを湛えていい感じ。

どうやら、大きな戦争があり、その前と後とで大きく全てが変わってしまっているらしい。そして、このサエズリ図書館が出来た経緯も、ワルツさんがたった一人でこの図書館の全書物を所有していることにも、複雑で悲しい事情が絡んでいるらしい。らしい・・というのは、まだこの物語は「1」で、全てが語りつくされているわけではないからです。一篇ごとに秘密を小出しにする感じが、また後を引いていくのだけれども・・・全ての情報が「端末」で所有されるという設定の中で、「紙の本」が人に働きかけるものが、一層心に沁みました。手の中の重み。紙の匂い。新しい本を一度読むと、少し自分の痕跡が残ること。持ち主がいなくなっても、変わっても、大切に保管されていれば本は長い時間を生きます。一冊の本には命があって、持ち主と一緒に時間をその体に刻んでいく。目の前からいなくなった人とだって、本を開いて同じ世界に飛べば、想いを共有することが出来る。そんな紙の本にしかない温もりが、ワルツさんの本を愛する気持ちとともに伝わってくるようでした。

印象的だったのは「第四夜」の中のワルツさんのひとこと。サエズリ図書館の本を持ちだした女性の「一冊ぐらい、一冊ぐらいいいじゃないですか!」という言葉に対してワルツさんが言います。

「かって、この地で、人はいっぱい、亡くなりましたね」 「たくさん亡くなったんだから、ひとりひとりのことなんて、どうでもいいって。ひとりぐらい死んだっていいって、そう思いますか?」

数の多寡というものに、何故か人は左右されます。殺人なら糾弾されるのに、遥かに多い命が失われる戦争ではそうではないし。数が少ないパンダは何億ものお金で取引されて、たくさん生まれてくる猫や犬は、何十万匹も殺処分して平気だったり。図書館の本が受けることが多い受難も、本屋さんが悩む万引きというやつも、そんな危うさと繋がることなのかもしれません。そして、もしかしたら、そんな危うさは、この物語の中で、終末戦争のボタンを押してしまう過ちにも繋がるものなんじゃないか。自分が愛する本だから、私はこの物語に痛みを感じる。でも、こんなふうに数という目に見えるものに騙されて、見過ごしてしまっていることが私にもあるんだろうなと、考えてしまいました。

あと、このワルツさんが、「特別探索司書」という設定が凄い!何が凄いかというと、ワルツさんは、本に内蔵されたマイクロチップから図書の位置情報にアクセスする権限があるらしい。つまり、どの本がどこにあるか、ということを離れた場所から探索することが出来るらしいのです。これはもう、よだれが出るほど羨ましい(笑)本は、油断するとすぐに迷子になります。何十万冊という本の迷路に隠れてしまう。そんな迷子を捜すのは、私のお仕事の一つです。私はこれが何故か人より得意で、いつのまに~か、私だけのお仕事になってしまったという・・・。常に図書館の中を歩きまわって、棚の本を一冊一冊食い入るようにみつめ、いなくなってしまった子(本)を探しております。いなくなった本を呼ぶと、「は~い」「ここ、ここ」と答えてくれるような超能力が欲しい・・・と思いますね、ほんとに(笑)もちろん、図書館には守秘義務があるので、ワルツさんのような権限を持つというのはとても難しいことなんですが。紅玉さんは、後書きを読むと、どうやら図書館のお仕事をされていた様子。きっと、同じ願望をお持ちだったのだと親近感がわきました。

この後の展開がとっても気になるので、楽しみに2巻を待っていようと思います。

2012年8月刊行 星海社

かっこうの親 もずの子ども 椰月美智子 実業之日本社

維新の会が国政に進出するとか。よもやそんなことは無いと思いますが、こんな団体が政権とったら大変なことになりますよ。相続税100%とか言ってますけど、そうされて困るのはお金持ちではなく、(お金持ちはさっさと外国へ逃げるでしょう)生活に追われ、汲汲と生きている私たちです。要はお金は親に貰わず自分で稼げ、ということなんでしょうが、人生というものは、100人いれば100通りの事情があります。例えば障害を持っているとか、病気で働けないとか、幼い子どもがいるとか、そんな人は自分の住む家さえ取り上げられたら、どうしたらいいんでしょう。極端な個人能力主義は、弱者の切り捨てに繋がります。その昔、ヒットラーが障害を持つ子どもたちを弾圧したことを想い出してしまう。他人より優位に立つことだけを目指して努力する社会って、考えただけでもため息が出るほどしんどい。発達障害は親の責任だ、などと言い出す人たちのもとで子育てしなければならなくなるとしたら・・・と思うとぞっとします。大体、徴兵制とか言いだしてる時点で怖ろしすぎなんですが、なぜかテレビではそのあたりのことが伏せられてます。どうして?私は大阪の人間ですが、橋下さんにたくさん票を入れて彼を当選させたことは、大阪人の大失敗だと思います。彼は弱者の味方なんかでは、決してないですから。・・・前置きが長くなってしまいました(汗)

いつの時代にも、子育てというのは光と闇が息苦しいまでに同居しているものだと思うのですが、現代の医学の進歩は、これまでなかった苦しみも生みだします。この物語の主人公・統子の抱えている苦しみも、一昔前なら考えられなかったこと。統子は息子の智康をAID(非配偶者間人工授精)で生み、それが原因で離婚、子どもを一人で育てているのです。とことん話し合い、お互い納得した上で選んだ道だったのに、見知らぬ人の精子で妻が妊娠したということを、夫婦として乗り越えられなかった。愛しい我が子の出生に関することだけに、その傷は統子の胸をえぐります。

この物語は、AIDという秘密を抱えて苦しむ統子とともに、今の時代の子育ての問題を見つめていきます。統子親子以外にもたくさんの親子が描かれていて、それが逐一「ああ・・いるいる、こんな人」と思うリアルさなんですよ。我が子を守ろうと抱きかかえた背中で、お互い傷つけあったりしてしまう母親という生き物の愚かしさと健気さに、思わず鼻がツンとしてしまう。仕事との両立。一人前にしなくてはという重圧。小さな子を連れて歩くときの、まわりからの冷たい視線。親同士のいさかい。くたくたになる体。時折訪れる、天にも昇るような子育ての至福の瞬間も含めて、この物語に描かれている逐一は、この身体にも心にも強く記憶としてきざまれていることばかりで、ひたすら共感の嵐です。その喜びと苦しみに翻弄される統子の気持ちに寄り添いながら、AIDという縦糸を見つめているうちに見えてくるのは、「命」というものに対して母親が持っている、根源的な「畏れ」です。畏敬とは少し違う。自分のお腹を使って子を生んだ母は、命がどんなに脆く儚いものかを、背骨に刻む実感として持っているのではないかと思うのです。

自分は一体いつから、こんなに弱くなってしまったのだろう。子どもを持った瞬間から、世の中は怖いものだらけになってしまった。・・・(中略)今の自分は、生まれたての子猫よりも臆病だ。絶対に失いたくないものを手に入れた瞬間から、自分はすっかり怖気づいてしまった。涙もろくなり頑なになり、融通がきかなくなって利己的になってしまった。守るべきものがあるというのは、とても窮屈で心もとないことなんだ・・・

子育ての喜びも苦しみも、怖ろしいほど命の実感と直結しています。統子も、智康と出かけた美しい海辺の至福の瞬間に、自分が死ぬ時のことを想像します。魂だけになったとき、この風景に出逢いたいと思うのです。子どもを、命を生むということは、同時に死も生むことなんです。これが恐ろしくないはずがない。その根源的な畏れに正面から向き合わされてしまうケースもこの物語には描かれます。辛いです・・・でも、これも命を抱えていれば誰にでも起こりうること。だから、母は必死です。愚かでも、盲目でも、もがきながら我が子を抱きしめようとする。このタイトルにある「かっこうの親、もずの子ども」というのは、託卵というかっこうの習性とAIDとの問題を重ねてあると思うのですが、子どもというのは、ある意味すべて、どこかからやったきた、託されたものなんじゃないかとも思うのです。妊娠、出産、子育て、すべてがこんなに自分の想い通りにならないことも珍しいじゃありませんか(笑)私たちはみんな、かっこうに卵を託されて盲目的に子育てする、愚かなもずにしか過ぎない。だから、思い通りにならない同士、もう少し風穴あけて子育てできたら、命という奇跡をもっと愛しく思えるんじゃないか。そんな椰月さんの想いを感じる一冊でした。正直、私にはAIDという子どもの生み方に対する疑問がありました。その疑問はなくなってしまったわけではないのですが、この世界にたった一人の存在を生みだすという奇跡は、どんな事情の中にあっても等価なのだとしみじみ思ったのです。子育て中のお母さん、そしてお父さんにぜひ読んで欲しい一冊です。

2012年8月刊行

実業之日本社

by ERI

とにかく散歩いたしましょう 小川洋子 毎日新聞社

小川さんの新刊『最果てアーケード』を、発売してすぐ買い、ちびちび、ちびちびと読んでいて、まだ終わらない。小川さんの物語は、私にとっては美味しい美味しい飴ちゃんのようなもの。言葉のひとつひとつを口にいれて転がして味わい、そっと舌触りを楽しむ。長期間枕元に置いて、あちこち拾い読みしたり、また一から読んだり、そんなことをしながらいつの間にか自分の中に溶け込んでしまうことが多いので、必ず買って読んでいる割にはレビューが書けなかったりする。言葉があまりに緊密に結びついて物語世界を作っているので、それを他の言葉に置き換えて語りにくい。谷川俊太郎が石原吉郎の詩に対して言った言葉に、「この詩は詩以外のなにものでもない。全く散文でパラフレーズ(語句の意味を別の言葉で解説すること)出来ぬ確固とした詩そのものなんです」というのがあって、なるほどと思ったけれども、そういう意味では小川さんの文章は私にとって詩に近いものかもしれない。きらめきながら一瞬で消えていく風景を見つめ続けるようなもので、ただひたすらそこに自分を失くして埋没してしまうのである。

一方、これはエッセイなので、図書館で借りたのです。そうなると返却期限があるので割と早い時間で読めるのだけれど、いちいち個人的に気になるところが多くて付箋だらけになり、こらあかんわと、やはり購入決定。アゴタ・クリストフが母国語ではないフランス語で『悪童日記』を書いたことが、子どもの言葉の魅力に繋がっていること。漱石の小説の主人公たちが、とにかく散歩ばかりすること。ポール・オースターの声が、とても魅力的なこと。(これは、お友達にまず教えてもらったことだけれど・・・彼は、また好みのタイプの男前!)等々、「そうそう、そうなんよ!」と、自分がいつも思っていたことを、小川さんの的確、かつ美しい文章で綴られているのを読んで、思わず小川さんの肩を叩いて「わかる~~!」と言いたくなったり、やられたわ~、と思ったり(笑)共感と羨望、というのが一番はまるエッセイのあり方だと改めて思ったことだった。

中でも「そうそう!」度が高かったのが、「巨大化する心配事」という項。重大な問題だと、かえってあまり思い煩ず、なりゆきにまかせたりするくせに、ちっさな心配事が膨らみだすと、気になって気になって仕方ない。外で友達とランチしていても、ふっと「あの借りた本、どこに置いたかな」とか「あの受け取り証、もしかして今朝ごみに出してないよな」とか思いだすと、ぶわん、と心配の風船が膨れ上がって私を圧迫してくる。始めて車で出かける場所というのも果てしなく緊張する。あそこで右折するのに車線変更がちゃんと出来なかったらどうしよう、とか思いだすと寝られなくなったりする。ところが、心配性だから失敗しないかというと、ところがどっこい、そうではないところが我ながら悲しい。この間も、コメントでご指摘して頂いたように、レビューを書いた本のタイトルを間違って書いていたりするんである。正直、あれには落ち込みました。本文をどれだけ一生懸命書いても、タイトル間違えてたらしゃれになりませんから!ほんとに失礼なことですよね。ああ・・情けない。でも、どうやら小川さんも同じ性癖をお持ちらしい・・・いや、小川さんは私ほどおバカさんではないだろうが、この「そうそう!」は、落ち込んだ心に沁み入った。小川さん、ありがとうございます。

小川さんは、彼女にしか聞こえないないような、ひそやかな小さな声に耳を傾ける。私は、ビクターの犬のように、少し頭を傾けて、聞こえない音に耳を澄ませる小川さんを想像して敬虔な気持ちになる。小川さんが小説という形で、それを私たちに伝えてくれることに感謝する。小川さんの小説がなかったら、私はあの美しくも怖ろしい、でもなぜか私の座る小さな椅子がある世界を手に入れることが出来なかったのだから。この世界は、スナフキンが言うように平和なものじゃない。小川さんの小説は、生きていくのがどうもあんまり上手くない私の傍にいて、寄り添ってくれる。「とにかく散歩いたしましょう」と小川さんを連れて歩いた犬のラブのように、私を別世界に連れていってくれるのである。小川さんの世界を旅すると、私は穏やかな充足に包まれる。

こんなことをやって、何になるんだろう」と、ふと無力感に襲われるようなことでも、実は本人が想像する以上の実りをもたらしている

小川さんのこの言葉を勝手に心の糧にして、今夜は眠ろう。少しでも、そんな自分でいられますように。

2012年7月刊行 毎日新聞社

by ERI

雪と珊瑚と 梨木香歩 角川書店

「滋養」という言葉があります。ちょっと古めかしい匂いがしますが、「栄養」というのとは、ニュアンスが違う。しみじみと心と体にしみ込んで、命を永らえさせるもの。弱っていたところを修復してくれるもの。そんな意味合いの言葉かと思うのですが、この物語を読んでいる間、この言葉が何度も頭に浮かびました。

「滋養」という言葉があります。ちょっと古めかしい匂いがしますが、「栄養」というのとは、ニュアンスが違う。しみじみと心と体にしみ込んで、命を永らえさせるもの。弱っていたところを修復してくれるもの。そんな意味合いの言葉かと思うのですが、この物語を読んでいる間、この言葉が何度も頭に浮かびました。

主人公は、雪という赤ん坊を抱えて一人生きていこうとする、シングル・マザーの珊瑚。彼女自身もシングルマザーの母を持つのだが、ネグレクトでほぼ放置されて生きてきた。頼る人もない孤独な身の上で乳飲み子を抱え、途方にくれている彼女の目に、「赤ちゃん、お預かりします」の張り紙が映った。思わず飛び込んだ珊瑚は、そこでくららさんという年配の女性に出逢う。くららさんは、『西の魔女』のおばあちゃんのように、傷ついて行き場のない珊瑚と雪を受け入れる。その出逢いから、珊瑚の人生が広がり始める―・・・。

『西の魔女が死んだ』は、「魔女修行」というおばあちゃんの教えが、ラストでまいに見事なカタルシスを与える、エブリデイ・マジックの物語でした。この物語では、その魔法は、「食」に込められています。この、くららさんの作るご飯が、それはそれは美味しそうなんです。元は修道院にいたというくららさんだから、派手な料理は一切なくて、お大根を煮たお汁で作ったスープとか、小松菜と水菜の炒めたのとか、お野菜をメインにした、しみじみした料理。それが、珊瑚の心を満たし、雪の身体を作っていくのが、読んでいてまっすぐ伝わってきます。珊瑚は、ネグレクトの中で育っているので、これまでの人生の中で、全面的に誰かに心を許した経験がない。苦しい経験をしてきたからこそのプライドもある。でも、このくららさんという人は、長年信仰に生きてきた懐の深さがあって、そんな珊瑚の生き難さを、ふわりと受け止めて放さない。『西の魔女が死んだ』の、まいとおばあちゃんの関係もそうでしたが、保護者と被保護者(この言葉は適切ではないかもしれないけれど、どうも他に思いつかなかった)の関係でありながら、お互いの尊厳を損なわず、向き合える―そんな難しい在り方を、梨木さんは見事な呼吸で描きます。支え合うけれども、べたべたはしない。この凛とした空気感は、読んでいてとても心地いい。その中で、珊瑚は、手さぐりで自分の生き方を探していきます。

子どもを産む、育てる、というのはそれまでの生き方や価値観が、がらりと変わる時なんですよね。

「どんなときでも、自分さえしっかり頑張れば大抵のことは何とかなる。現に何とかなった、自分の力でやってきた、という自負と確信のようなものが珊瑚にはいつもあったのだ。」

ずっと気を張って生きてきた珊瑚の人生に、見事に欠けていたもの。それが、「食」です。家に帰っても食べるものがない。飢えまで経験するような苛酷さの中で、いつも疎外感に付きまとわれてきた珊瑚が、初めて人の手から暖かい「食」を手渡される。それがきっかけとなって、珊瑚は人に「食」を提供する仕事をしたいと思うようになる。唐突に思われる、この珊瑚の方向転換は、「母」になったことのあるものなら、理屈ではなくわかることだと思います。母になるということは、たった一人の子の母になると同時に、この世界に生まれている命を強く意識するようになること。たくさんの人に守られていないと生きていけない赤ん坊を持つことで、これまで見えていなかったことが見えるようになる。満たされなかった「食」への想いが、命への慈しみとなって珊瑚の中で膨れ上がっていく過程が、「カフェを開く」という実際的な道のりの中で実直に描かれていくのが、とても興味深くて、まるで自分がカフェを開く準備をしているような気持ちで読みました。そして、この珊瑚が開いたカフェの、なんと居心地のよさそうなこと!!木々の中に埋もれるように建っている民家を利用したカフェ。静かで、ゆったりした時間が流れているここに、私も美味しいコーヒーと食事をしにいきたいと切実に想ってしまった。近くに、こんな場所があればどんなにいいかしらと思う。

・・・と、こうして書いていると、いいことづくめのサクセスストーリーの物語のようですけど、梨木さんなので、そうはいきません。ネグレクト。子を愛せない母、そして愛していても、我が子を信頼できない母。父親の不在。宗教。祈り。食の安全に対する不安。アレルギー。簡単には答えの出ない問いを、梨木さんは丁寧に静かに投げかけます。しかも、梨木さんは、ラスト近くで、この珊瑚の生き方そのものをガツンと否定するような爆弾まで用意するんです。絶対に、ただの「いい話」では終わらないんですよね。真面目に、真摯に向き合えば向き合うほど、葛藤も苦しみも大きい。そこから決して目をそらさない厳しさが、慈しみと同居する。そこが大きな魅力です。そして、その葛藤があるからこそ、ラストの雪の言葉が、胸に迫ります。この無垢な言葉に込められた命の輝きに、ほろほろと心がほどけていくようでした。

梨木さんは実は危うい方なのかもしれないと思います。もちろん小説を書いたり、芸術に人生を捧げようとする人たちは多かれ少なかれ、危うさを抱えているものだと思うけれど。梨木さんは、世間のイメージとは裏腹に、実は非常に激しいものを抱えてらっしゃる方なのではないかと思うんですよ。梨木さんが、鋭敏なアンテナでこの世界から受け取ってらっしゃることは、きっと言葉に出来ることの何万倍もある。その感覚と思考の奔流に押し流されて、どこか遥かな場所に行ってしまわれるのではないかと思う・・・そういう意味での危うさを感じる時があります。深い教養と知性の間に、その危うさが顔をのぞかせるのが、また梨木さんの魅力ではあるけれど、時として置き去りにされてしまうような気持ちにさせられてしまうこともあったりします。『沼地のある森を抜けて』から、『ピスタチオ』まで、私はしばしばそんな想いに囚われていました。でも、この本は、そんなトロい私を置き去りにせず、様々なことを語りかけてくれた。大好きな『西の魔女が死んだ』の、続編のような雰囲気もあって、そこも嬉しかった。発売と同時に買って、何度も何度も読み返してしまいました。きっと、これからも何度も読み返すことになると思います。まだ新刊なので、ネタばれになるようなことは書けないので・・もう少し時間が経ってから、またもう一度詳しくレビューを書いてみたい作品でした。(ほんまに書けよ!)

2012年4月刊行 角川書店

by ERI

私は売られてきた パトリシア・マコーミック 代田亜香子訳 作品社

これは、非常に辛い本です。

これは、非常に辛い本です。

毎年、たくさんの・・後書きによると、年間一万二千人近いネパールの少女たちが、インドの売春宿に売られているとのこと。それも、たった300ドル。円高であることを考慮に入れても、たった三万円くらいのお金と引き換えに、売られていく。この本は、その少女たちのことを実際に取材し、自分の目と足で確かめた著者が、一人の少女を主人公に、物語という形にまとめたもの。ですので、フィクションですが、この本に書かれていることは、事実です。今も、この世界のどこかで起こっていること。読めば読むほどに辛いです。でも、目をそらしてはいけない現実でもあります。

主人公のラクシュミーは、ネパールの山の村で生まれた女の子。荘厳な山の自然の中で、彼女は母と、義父と、兄弟たちと暮らしている。彼女が初潮を迎えた頃、村は洪水に見舞われ、働かない義父のせいもあって彼女の家は貧窮する。もともとラクシュミーに辛くあたっていた義父は、ほんのわずかなお金を引き換えに、彼女を売ってしまう。自分がどこに行くのか、何をさせられるのか、知らないままに遠くに運ばれてしまったラクシュミー。彼女を、過酷な現実が待っています。その一部始終が、押さえた筆致で、冷静に描かれています。ラクシュミーが、母を、兄弟たちをどんなに愛していたか。故郷の山々を、どんなに切なく思い出すことか・・。その思い出を散々に汚してしまうような、悲惨な出来事が、どれだけ彼女の心を、身体を引き裂くことか。私たちは、21世紀になっても、この貧困ゆえに女の子が売り飛ばされることさえ終わらせることが出来ない。その事にうなだれます。

こういう悲劇を食い止めるために、行わなければいけないことは、たくさんあると思うのだけれど、まずは教育なんだろうと思うんですよ。文字を知る。本を読む。様々な価値観があることを知る。自分の身体を大切にする権利を、誰かが奪うことが間違いだという事。例え、それが親であっても。人間を売り買いしてはいけない事。男も女も、性によって暴力を受けてはいけない事。私たちはその事を当たり前だと今は思っているけれど、つい戦前までは日本にも、この本に書かれているような現実があった。それは、そんなに昔のことではないんだから・・・。

後書きで、著者が、このような悲惨な状況から逃れた少女たちに実際に会ったことが書かれています。自分たちの置かれていた現実の問題に気づき、様々な活動をしている少女たちは、人間としての誇りと尊厳をかけて、自分たちのような少女たちが少しでも減るように頑張っているらしい。その尊厳を取り戻すのも、また知識の、教育の力だと思う。人として生まれたものが、等しくきちんとした教育が受けられる。そんな最低限のことが出来る世の中に・・なって欲しいと、まるで人ごとのように書く自分が嫌になってしまうけれど。同じ女として、この本を読んでいる間中、心と体が痛かった。

著者もきっと非常に辛い想いをした事だと思いますが、感情に流されず、悲惨な体験をした少女たちの尊厳を、きちんと尊ぶ姿勢でこの本を書いている。その事が伝わってくる文章でした。

あたしの名前はラクシュミーです。

ネパールから来ました。

わたしは十四才です。

この結びの文章がいつまでも胸に残ります。身体の中に鈍痛のように・・・。

2010年6月刊行

作品社

by ERI

ルチアさん 高楼方子 フレーベル館

「飛ぶ教室」の2008年春号に12歳の自分に、今プレゼントするならどんな本にするか、という特集があって自分なら何にするか、つらつらと考えていました。上橋さんの「守り人」のシリーズなんかもいいし梨木さんの「西の魔女が死んだ」も読ませたい。朽木さんの「たそかれ」の河童くんにも会わせてやりたかったもんだとか、色々悩んでたんですが、やっぱり一冊あげろと言われたら、たかどのさんの「時計坂の家」かな、と思い至りました。12歳であった私が感じていた、この世界に対するおののき・・不安。遠く果てしないものへの憧れ。そんなものが、目一杯詰まったこの本は、きっとあの頃の私にとって、かけがえのない一冊になっただろうと思うからです。高楼さんの本を、少女の頃に読んでいたかったなあ。今読むよりも、切実に心に食い込んでいたと思うんですよ。この「ルチアさん」も、やっぱり少女の頃の自分に読ませたい本。「どこか遠くのきらきらしたところ」という、書き表すのが非常に難しい、でも、人の心にある普遍的な想いが、見事にここに流れています。高楼さんは、凄いなあ・・素敵だなあ、と読み返すたびに思わずにはいられません。

「飛ぶ教室」の2008年春号に12歳の自分に、今プレゼントするならどんな本にするか、という特集があって自分なら何にするか、つらつらと考えていました。上橋さんの「守り人」のシリーズなんかもいいし梨木さんの「西の魔女が死んだ」も読ませたい。朽木さんの「たそかれ」の河童くんにも会わせてやりたかったもんだとか、色々悩んでたんですが、やっぱり一冊あげろと言われたら、たかどのさんの「時計坂の家」かな、と思い至りました。12歳であった私が感じていた、この世界に対するおののき・・不安。遠く果てしないものへの憧れ。そんなものが、目一杯詰まったこの本は、きっとあの頃の私にとって、かけがえのない一冊になっただろうと思うからです。高楼さんの本を、少女の頃に読んでいたかったなあ。今読むよりも、切実に心に食い込んでいたと思うんですよ。この「ルチアさん」も、やっぱり少女の頃の自分に読ませたい本。「どこか遠くのきらきらしたところ」という、書き表すのが非常に難しい、でも、人の心にある普遍的な想いが、見事にここに流れています。高楼さんは、凄いなあ・・素敵だなあ、と読み返すたびに思わずにはいられません。

「たそがれ屋敷」に、美しいお母様と暮らす、スゥと、ルゥルゥという二人の少女がいました。ある日、この屋敷に、新しいお手伝いさん、ルチアさんがやってきます。この一見変哲もないルチアさんは、二人にとって不思議な人でした。なぜか、二人の目にはルチアさんが、水色に光って見えるのです。まるで、船乗りのお父様が、異国から持ち帰った水色の玉のように・・。その謎を突き止めたいと思った二人は、ルチアさんの家まで彼女を尾行します。そこで出あったのは、ボビーという、ルチアさんの娘。ボビーには、ルチアさんは光ってなんか見えません。でも、ある日、ボビーとスゥ、ルゥルゥの3人は、夜中で一人、水色に光る不思議な実を漬け込んだ飲み物を飲むルチアさんを見るのでした・・・。

ルチアさんは、一見、どうってことのない、普通のおばさん。でも、なぜか、いつも満ち足りていて、くるくると楽しそうに働いていて。傍にいる人たちは、なぜか彼女に対して素直になってしまう。そして、なぜかスゥとルゥルゥには、ルチアさんが、きらきらと輝いて見える。その秘密を見届けようと、二人が夜の街を歩くシーンが、印象的なんです。自分たちの憧れを見届けたくて歩く夜の街は、未知の世界。なにやら心の底を歩くような薄闇の間からみた、ルチアさんの秘密のなんてキラキラして美しいこと・・。それは、闇の対比として描かれることで一層の輝きを見せて、読み手を魅了します。この、光と影を描く見事さは、高楼さんの独壇場で、読んでいると心がほうっと溜息をついて、憧れが放つあえかな光に満たされていくようです。スゥとルゥルゥ、そして、ボビーの3人の少女は、確かにその光景を見た。でも、その秘密の本当のところは、謎のままです。なぜ、水色の実は、光を放つのか。なぜ、その光は、ルチアさんを光らせているのか。その光は、なぜスゥとルゥルゥ以外には見えないのか・・。ボビーによって、その実は、ルチアさんの叔父さんが彼女に残したものということはわかるのですが、やはり、その実の持つ不思議さの答えは出ません。その謎を抱えながら、3人は大人になるのです。

水色の玉の事を忘れ、「ここ」で現実と向かい合って生きたスゥ。屋敷がなくなった後、心に、水色の玉への憧れを抱えたまま、旅に出たままのルゥルゥ。そして、ずっと、謎の水色の玉を持って、それについて考えていたままだったボビー。誰が一番幸せだったのか、などという簡単なことではなく、それぞれの生き方を選んだ人生の中で、変わらず輝いていたもの。それが、「どこか遠くのきらきらしたところ」への想い・・憧れであることが、しみじみと胸に迫ってきます。尽きせぬ憧れを胸に抱くことは、ある意味残酷なことで、その人の人生を奪ってしまう。ルゥルゥと、その父親が、人生を旅に捧げてしまったように。でも、現実の中で、ひたすら生きてきたスゥも、やはりどこか満たされない思いを抱えて生きています。

・・・そうよ、わたしたち、思っていたのよ。どこか遠いところに、

これとそっくりの、きらきら輝く、水色の国がきっとあるって。

いつかそこに行ってみたいって。わたし、本当にそう思ってたのよ。

ボビーに返してもらった水色の玉とともに、スゥのところに帰ってきた、「どこか遠くの

きらきらしたところ」への憧れは、彼女の心を満たします。この「どこか遠くのきらきらしたところ」への憧れは・・きっと、人が心の中に一度は持ったことがあるものだと思います。でも、私たちはそれを忘れてしまう。そんなものでは、食べていけないから。

・・・でも、その憧れをいつまでも忘れずに持ち続け、自分だけの結晶にしようとすることが、創作というもの、文学であり、アートであるように思います。私にとって、ルチアさんが飲んでいた水色のキラキラしたものは、例えば、この高楼さんのような作品であり、大好きな人の歌声だったりするのかもしれません。

闇の中を歩く子どものように見知らぬ場所に旅に出る・・そのおののき。はるかなもの・・形にならない、目には見えない憧れというものの輝き。高楼さんの見せてくれる世界は、いつも果てしなくて吸い込まれそうになります。12歳の時に、この本を読んでいたら・・ちょっと違う人生を歩いていたかしら。ボビーのように、目に見えないものについてずっと想いをめぐらす力を持っていたら、物語を書く人にもなれたかもしれないなあ、などど思ったり(笑)この3人の少女たちは、皆高楼さんの分身なのでしょうが、ボビーが一番高楼さん自身なのかな・・と。これは私の勘ですが。児童書ですが、「ここ」に疲れた大人の方にも、ぜひ読んで頂きたい一冊です。

by ERI

クラバート オトフリート・プロイスラー 中村浩三訳 偕成

土と因習の匂い。死が背中あわせに待つ閉塞感。これは児童書でありながら、人の無意識の中に巣くう 夢魔が形をとってあらわれたような物語です。舞台は近世ドイツの、湿地帯にある水車小屋。

土と因習の匂い。死が背中あわせに待つ閉塞感。これは児童書でありながら、人の無意識の中に巣くう 夢魔が形をとってあらわれたような物語です。舞台は近世ドイツの、湿地帯にある水車小屋。

村をまわって物乞いをする貧しい生活にくたびれた14才の少年、クラバートはある日夢で彼をさそうカラスの夢を見る。その声にしたがってコーゼル湿地のほとりにある水車小屋にやってきた彼は、まるで当たり前のようにそこで働くことになる。なにしろ寝るところと食べるものがある、というだけでもクラバートにとってはありがたいことなのだ。しかし、そこはただの水車小屋ではない。親方は魔法使いで、どうやら十一人の職人は彼に魔法で縛られているらしい。それが証拠に、単調な労働に嫌気がさして逃げようとしてもどうしてもそこからは逃げられない。そして辛い見習いの期間が終わると、昼間は魔法の力でラクに働けるようになり、カラスになって親方から魔法をおそわる日々が続く。しかし、親方との恐ろしい契約は、どうやらそれだけではないらしい。なんと一年に一人職人達が死んでゆくのだ。クラバートに親切にしてくれたトンダ、そして落ち着きのあるミヒャルも死んでいく。そんな虜の生活の中で、クラバートは一人の少女と出会う。そして、この囚われた生活から彼を救い出してくれる方法は、彼女がクラバートに会いにきて、彼をえらんでくれることだということを知る。はたしてクラバートの運命は・・?

まるで終わらない夢のなかでずっと働いているようなこの物語。 読んでいる間中時間軸がずれていくような不思議な感覚に襲われました。霧の漂う湿地。カラスに変身して行われる魔術の授業。時々現れる、親方のまたその親方である男の不気味さ。彼がくる夜にひきうすですりつぶすのは、人の骨・・?!そして、一つずつ増えていく、湿地の墓と棺桶。この水車小屋での労働は、生身の身体で行うものではないらしい。みんなで働くこと自体は苦痛を伴うものではないらしい。身体も疲れないし、困ったことがあっても、ちょっと魔法を使えばうまくいってしまうし。なにしろ、この時代の一番重要な「食べること」には困らないんだから・・。でも、その代償として大きすぎるものをクラバートたちは親方に与えてしまう。それは自由と、命と、それから誰かと愛し合うこと。好きな女の子ができても、とことん黙っていろと言ったトンダは、やはり愛を親方に潰された人だった。みじろぎもしないで彼女を思うトンダとともにいる時に聞いた、どこからともなく聞こえてきた歌声。それがクラバートの愛する人・・・。すべてがモノトーンのなかにうずもれているようなこの物語の中で、この自分の可愛い人とふれあう時だけ、色づいているような美しさが溢れます。それは、語りかける声だけでかわすような恋です。でも、暖かい命そのもののような彼女の存在が、この魔術も親方の陰謀も、恐ろしい束縛も、すべてを吹き飛ばしてしまう力になる。この大いなる女性の力。

「心の奥底からはぐくまれる魔法」が解き放ったクラバートは、魔術も使えず、もう自分の力だけでいきていくことになる。でも、クラバートには、それは苦痛ではないはず。自由と愛を手にいれたんだから。そう。どうせ囚われるのなら、魔法にではなく、愛に囚われたいよなあ。

この物語は、古い民話がベースになっているらしい。やはり民話というのは、その土地がもつ、そこから生まれた幻想だけが持つ深さがあります。人が心の底に持つ、古い古い記憶の中で発酵している積み重ねられた思いは、夢の中で響く歌声のように、懐かしくて人を虜にする。

幻想を色濃く反映しながら、長い時間をかけて書かれたこの物語は、緻密な構成と筆力で、見事な幻想溢れるファンタジーになっています。それぞれのシーンが美しいんですよ。様々な光景が流れて、自分の中にしみこんでいくようです。この世界を見事に表現したヘルベルト・ホルツィングの挿し絵もこよなく魅力的。宮崎駿監督も、この物語から多くの着想を得ているそうです。

「千と千尋」のラスト、千尋が豚のなかから両親を選ぶシーンなんて、まさしくそうだなあ。魔女と契約して働く、というのもやはり同じだし。この物語と映画を比較しながら読んでも面白いかも。面白くてそんなこと忘れてよんじゃいましたが。オトナの人むけのファンタジー。とっぷり幻想の気配とゾクゾクする怖さを味わいたい人に。

by ERI