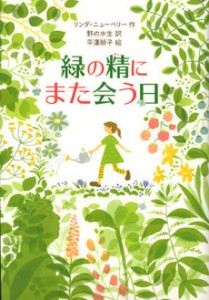

今日はクリスマス。眼に見えないものに思いを馳せる日です。私は特別な宗教をもたない人間です。でも、クリスマスという日に、世界中でたくさんの祈りが捧げられることは、とても大切なことだと思います。愛する人の幸せを願って。生きていることへの感謝をこめて。不条理に生きる私たちは、祈らずにはいられない。この本は、眼に見えない大切なものと再会を果たす物語。厳しい冬のあとで春が芽吹くような希望の物語です。

今日はクリスマス。眼に見えないものに思いを馳せる日です。私は特別な宗教をもたない人間です。でも、クリスマスという日に、世界中でたくさんの祈りが捧げられることは、とても大切なことだと思います。愛する人の幸せを願って。生きていることへの感謝をこめて。不条理に生きる私たちは、祈らずにはいられない。この本は、眼に見えない大切なものと再会を果たす物語。厳しい冬のあとで春が芽吹くような希望の物語です。

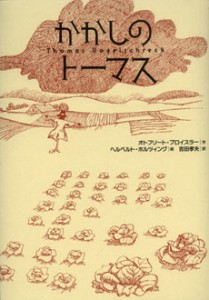

ロンドンに住む少女のルーシーは、大好きなおじいちゃんがいます。おじいちゃんは田舎の農園で、それはそれは見事な野菜を作る「緑の手」を持っている人なのです。そして、おじいちゃんの農園には、緑の精のロブが住んでいます。お気に入りの場所にいて庭仕事を手伝ってくれるロブ。彼の存在を信じ、その気配を感じるのは、おじいちゃんとルーシーだけ。ところが、大好きなおじいちゃんは、突然帰らぬ人となります。農園は売り払われ、つぶされてしまう。ルーシーは、ロブに手紙を書きます。どうか、私のところへ、ロンドンへ来てくださいと。その願いにこたえるかのように、歩きだしたロブ。彼の、ロンドンまでの旅が始まります。

ロブというのは、どういう存在なのかをルーシーに伝えるおじいちゃんの言葉がいいんです。

いいかい、ロブは雨と風からできている、ひざしと、そしてひょうからも。それに、光と闇からも、…(中略)…過ぎ去った時間、訪れる時間からも、ロブはできているんだよ。考えてみりゃあ、わたしらだっておんなじだ。みーんな、おんなじなんだよな

命の船を、ともに浮かべようとする、意志のようなもの。どんなときにも歩き続けてきた、そして歩き続けていこうとする、古い古い記憶のようなもの…ロブはそんな存在なのかと思います。でも、この物語で大切なのは、ロブが何者であるかを解き明かすことではありません。ただ、感じること。彼がいるおじいちゃんの農園が、どんなに満ち足りて美しいか。ルーシーが、農園から森に入ってしまう夜のシーンが、とても印象的です。闇に抱かれて感じる、ぴりぴりするような精神の覚醒は、体の中に眠る動物であったころの自然への記憶そのもののようです。そして、その楽園を失ったルーシーとロブの悲しみ。ロブの旅は困難を極めます。道の途中でロブが出会ったのは彼がまったく見えない人、利用しようとする人、見えても化け物扱いして追いだす人。あちこちでサンドバッグ状態になってしまうロブの旅…その苦しさを読んでいると、酸素が足りなくなった金魚のような心地がします。その中でも、ロブが見えているのに、一緒にいる友達に馬鹿にされて、見えないことにしてしまった女の子のことが、心に刺さりました。本当に大切なこと、自分の心が感じる声を無視してしまうことは、あとになるほど心を荒らします。私にも、何度も何度もそんなことがあったから…わかるのです。だから、ここを子どもたちに読んで欲しい、そう心から思いました。一番大切なことは、心の声に、見えないところに潜んでいるのです。私たちは、いろんな大人の事情で、その声を無視しようとする。その結果がどうなるのか、何度歴史の中で経験しても同じことを繰り返す。でも、声なき声は、ちゃんと胸の中に潜んでいるのです。どんなにひどい目にあっても、やっぱり人と共に命を育てようとするロブのように。この物語は、ほんとはどこにでもいる、誰も知っているはずの、でも、人がすぐに忘れてしまう存在の痛みと希望を描き出そうとしています。

わたしは道を歩むだけ。どこへ行くかは、たどりつくまで、わからない。

そう。わからないけれど…ルーシーと、ロブの再会の旅のように、子どもたちが何度も大切な存在とめぐりあって、秘密を共有してくれたらいいなと心から思います。

「おークリスマスツリー おークリスマスツリー みどりのきよ とわに

よろこびのよるに ほしひとつひかり みどりごうまれん

おークリスマスツリー おー クリスマスツリー」

大好きな、マーガレット・ワイズ・ブラウンの『ちいさなもみのき』の一節です。

子どもたちに、祝福がたくさん舞い降りますように。

Merry X’mas!!

2012年3月刊行