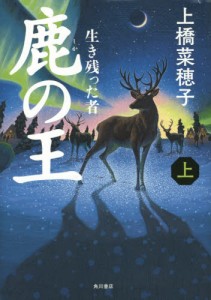

この本が、今年度の本屋大賞をとったらしい。先日季節風のためにこの本の書評を書いたのだが、上橋菜穂子氏への深い敬意を込めて違うバージョンのものをアップしておきたい。

この本が、今年度の本屋大賞をとったらしい。先日季節風のためにこの本の書評を書いたのだが、上橋菜穂子氏への深い敬意を込めて違うバージョンのものをアップしておきたい。

上橋菜穂子は、ヴァンとホッサルという対照的な二人の男を軸に、息をもつかせぬ迫力で物語を展開していく。黒い犬の襲撃をきっかけに死病が蔓延した岩塩坑から幼子のユナを連れて逃げだした奴隷のヴァン。そして、天才医師として権力の中枢まで入り込み、自分たちの国を滅ぼした黒狼熱という病気の謎を追うホッサル。細部まで徹底的に構築された世界を細やかに描きながらも、上橋の視線は常に「複眼」だ。上橋は決して一方通行の正義を描かない。一つの正義があるところには、必ずそれに反する立場や勢力があり、考え方がある。大国の覇権に伴う近隣諸国の、生き残りをかけた戦術や陰謀。踏みつぶされた民族の怒りが絡み合う事情が、複数の立場から丹念に描かれることによって、読み手は常に価値観が揺らぎ、何が真実なのかを考えさせられることになる。自分が持つ価値観や正義は、他の目から見たときどう映るのか。正しいと信じるものは、本当に正しいのか。怒りは、復讐は、他を断罪する理由になり得るのか、否か。これは、ハイ・ファンタジーという俯瞰の視線を通した、自己への問いかけなのだ。

ヴァンは、かっては飛鹿を操り、山中でのゲリラ戦を得意とした部隊「独角」の頭を務めた男だ。「独角」は小国である故郷の部族が東乎瑠と有利な立場で交渉をするための、死ぬことを前提とした捨て駒だった。その事情に心を寄せるものは、ヴァンを歴戦の英雄とみるだろう。しかし、彼に殺された部族のものから見れば、彼は残虐な殺人者だ。また、ホッサルという医学の天才も、彼に助けられたものには神の手と言われるが、医学を穢れた呪術師として見るものからは、自分たちの血を汚す不心得者にしかすぎない。自分たちがいる場所の価値観は、違う目から見るとくるりとひっくり返るのだ。その中で、現実とどう向き合うのか。人としてどう生きるのか。ヴァンは独角の最後の生き残りだ。仲間たちはまさに捨て駒として戦地に散った。しかし、今、たった一つ守らねばならないものがある。それは、自分が背に守っている幼子の命だ。自分の能力を利用するために、ユナをさらっていったものたちに、ヴァンが吠える。

「大義のためだかなんだか知らんが、自分の命なら勝手に捨てろ。だが、おれの命はおれのもの。あの子の命も、あの子のものだ。…おれはな、なんの関係もない幼子の命を使い捨ててかまわないと思う、おまえや、いま、おれの手の下で涎を垂らしているこの爺に怒ってるんだよ。」

このヴァンという男の魅力的なことと言ったら。男が惚れる強さと情を持ち合わせる男。幼い我が子と妻を病で失い、大きな孤独を抱えながらも、再びユナを背負って守り抜こうとする包容力。彼と行動を共にする密偵のサエが彼に心惹かれてしまうのも無理はない。ヴァンは、そもそも生きること自体に深い虚無感を持つ男だ。愛した妻も息子も、病で簡単に彼から去っていった。こんなに簡単に奪われる人間の命とは何なのか。上橋は、その虚無感を抱えたヴァンの魂を裏返す。人間の視点からではなく、山犬たちの視点を借りて、この世界全体の命の流れを、光として描いてみせる。その光景の、何と不思議で美しいことか。テロの道具として使われる犬たちは、暴力と恐怖の象徴のように見えるが、実は仲間たちや他の動物たちの命と深い友愛で繋がっているのだ。まるで、『風の谷のナウシカ』のオームたちのように。その動物たちを、自分たちの「大義」のために殺戮の道具にするのは、人間の傲慢であり、身勝手に過ぎない。しかし、自分たちの大義のために子どもたちや動物を犠牲にする身勝手は、どれほどこの世界に転がっていることか。人間の勝手な都合に操られかけたオームを、そして風の谷を、自らを犠牲にして救ったのはナウシカという少女だが、この物語でその役割を果たすのは、ヴァンだ。

これ以上ネットであらすじに触れるのは、いかんだろうと思いつつ。分厚い上下巻があっという間の読み応えで、なおかつラストシーンが素晴らしいことだけは書いておきたい。民族も生まれた場所も違う血縁で結ばれてもいない者同士が結ぶ絆が光りとなって輝く。幼い子どもの、まっすぐな、ひたすらな愛情が、闇に消えてゆこうとするものを、取り戻そうとする。人は生まれて、死んでゆく。その間を必死に生きようとする姿には、イデオロギーも国も、宗教も、関係ないのだ。争いを超えて繋がろうとする人間の、子どもの力を信じたい。私はこのラストに、上橋の次の世代を生きる子どもたちへの深い思いを感じた。今、まさに読まれるべき本だと思う。

2014年